Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

«В армии авторитетен»

После боев у озера Хасан, а они стали первым после Гражданской войны серьезным вооруженным конфликтом, комбриг М. М. Попов назначается на должность начальника штаба 1 – й Отдельной Краснознаменной армии (25 апреля 1939 г. присвоено воинское звание «комдив»; Постановление СНК СССР № 02094/п).

Осенью 1938-го Маркиану Михайловичу Попову фактически 34 года. У него рождается сын Александр. И он каким-то чудом (а как еще это объяснить!) минует аресты и мясорубку сталинских репрессий (и это с его-то прошлым!).

В автобиографии, которая подшита в личном деле, Маркиан Михайлович, ничего не скрывая, писал: «Сам отец происходит из дворянской семьи. Его отец (мой дед) служил в полиции и умер в 1895 году. Мать все занимается сельским хозяйством и только в годы 1818–1932 служила приказчиком магазина и воспитательницей в детских садах».

В последние годы своей жизни Маркиан Михайлович часто вспоминал это время и не однажды рассказывал, как, возвращаясь со службы, тогда, на Дальнем Востоке, он каждую ночь ожидал своего ареста. С этой целью был собран походный чемодан с самым необходимым…

За несколько лет до этого арестовали его троюродного брата Антонина Александровича Попова, который сам расскажет об этом так: «Это были годы взлетов и падений множества людей, поломанных судеб, смертей.

Я издал несколько пьес, состоял членом Московского общества драматургов, писателей и композиторов (МОДПиК), и в то же время увлекался педагогикой, стремясь на "человеческом материале" попробовать свои силы и духовно возродить запущенного подростка. Она скоро сделалась приоритетной в моей жизни. Я стал одним из организаторов военизированных учебно-воспитательных заведений для беспризорников. И успешно решал эту проблему в условиях военизации.

В июне 1934 года СМ. Киров, принимая меня, беспартийного руководителя, что было для тех времен уже редкостью, сказал: "Вы делаете государственное дело. Побольше бы таких школ!" По сути, предшественников суворовских училищ. Через год школы были переданы в ведение НКВД, а 21 августа 1935 года газета "Ленинградская Правда" в статье, инспирированной органами, объявляет меня классовым врагом. Арест, тюрьма, дикая судебная расправа: военный трибунал приговаривает меня к 8 годам лишения свободы. Поруганная честь, растоптанная справедливость, почти 5 лет было вырвано из жизни.

В 1940 году Верховный суд СССР пересмотрел дело по моей десятой жалобе и освободил. Возможно, фраза, сказанная Кировым, сыграла свою роль, а может, в преддверии войны просто нужны были люди…. Но все, что произошло со мною, не озлобило, не опустошило, не сломило человеческого достоинства, не лишило веры в будущее. Прозрение придет много позже.

В годы моего падения продолжался служебный взлет Маркиана Михайловича».

Неизгладимое впечатление на Маркиана Михайловича Попова произведет и арест Блюхера…

Находясь в распоряжении Главного военного совета РККА, маршал вскоре будет направлен в отпуск на ворошиловскую дачу «Бочаров ручей» в Сочи. Там его вместе с семьей, братом, золовкой и детьми арестуют и спецпоездом доставят в Москву. За 18 дней пребывания на Лубянке его допросят 21 раз. Семь допросов пройдут с личным участием Л. П. Берии. А 9 ноября все того же 1938 г. Василия Константиновича в 22 часа 45 минут доставят в амбулаторию уже без пульса и с прерывистым дыханием. Он скончается буквально через несколько минут. Официально маршал умер от закупорки легочной артерии. Но, как рассказывала сокамерницам его жена, увидев его после допроса: «По нему как будто танк проехал». И маршала и других избивали до неузнаваемости, вспомнит позднее тюремный врач.

На глазах Маркиана Михайловича необоснованно пострадает и другой военачальник. Командующий 1 – й Приморской армией и заместитель командующего Приморской группой войск ОКДВА комдив К. П. Подлас будет подвергнут резкой критике со стороны Г. М. Штерна на заседании Военного совета 26 ноября 1938 г. при обсуждении событий на Хасане. Там же поступит предложение осудить этого военачальника за «саботаж». И хотя за Подласа вступится С. К. Тимошенко, ранее просивший назначить его своим заместителем, Кузьму Петровича в декабре арестуют. А 22 апреля 1939-го Военная коллегия Верховного суда в отношении комдива Подласа вынесет приговор по статье 193—17, п. «а» Уголовного кодекса РСФСР: «Подласа Кузьму Петровича лишить военного звания "комдив" и подвергнуть лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на пять лет с поражением в политических правах на три года».

Правда, в том же апреле Подласа амнистируют, а в августе 1940 г. восстановят в Красной армии и назначат заместителем командующего войсками Киевского Особого военного округа. В конце мая 1942 г. генерал-лейтенант Подлас во время прорыва из окружения у села Копанки Изюмского района Харьковской области погибнет в бою.

Почему М. М. Попов ожидал своего ареста, объясняется весьма просто. В ходе репрессий из управления ОКДВА/КДФ были арестованы: командующий В. К. Блюхер, заместители командующего войсками М. В. Сангурский, Я. З. Покус, начальники штаба С. Н. Богомягков, В. К. Васенцович…

Со временем настанет черед и Григория Михайловича Штерна…

Командарм 2-го ранга Г. М. Штерн (генерал-полковник в июне 1940 г.), утвержденный в должности командующего 1-й Отдельной Краснознаменной армией, в 1939-м возглавит фронтовое управление во время боев с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол. Станет Героем Советского Союза. Во время советско-финляндской войны будет командовать 8-й армией. В июне 1940-го снова вернется на Дальний Восток и встанет во главе фронта, а в январе 1941 – го будет неожиданно переведен в Москву начальником Управления ПВО РККА. 7 июня его арестуют, а 28 октября без всякого суда расстреляют.

С началом боевых действий на реке Халхин-Гол (после многочисленных вооруженных провокаций, начавшихся в мае, японские войска 2 июля вторглись в Монголию) в соответствии с постановлением Главного военного совета от 5 июля 1939 г. для объединения и направления действий 1 – й (штаб – г. Ворошилов) и 2-й Отдельных Краснознаменных армий (штаб – г. Хабаровск) и 57-го особого корпуса была создана фронтовая группа под командованием Г. М. Штерна (член Военного совета – дивизионный комиссар Н. И. Бирюков, начальник штаба – М. А. Кузнецов) с функциями фронтового управления. В этот же день командующим 1-й Отдельной Краснознаменной армии назначается М. М. Попов. За ним следует и очередное воинское звание «комкор» (13 августа 1939 г.; Постановление СНК СССР № 03510). Он молод, образован, успешен.

К слову сказать, после победы на оз. Хасан, уже осенью 1938-го, в Генеральном штабе японской армии был разработан план войны против МНР и СССР, предусматривавший захват Монгольской Народной Республики и овладение советским Приморьем. Этим планом фактически предусматривалось перерезать Транссибирскую магистраль, отторгнуть Дальний Восток от остальной части Советского Союза. Основной же стратегический замысел японского командования заключался в том, чтобы сосредоточить в Восточной Маньчжурии главные военные силы и направить их против советского Дальнего Востока. Квантунская армия должна была захватить Уссурийск, Владивосток, а затем Хабаровск и Благовещенск. С этой целью были приняты срочные меры по надежной защите дальневосточных рубежей нашей страны и союзной нам МНР. Например, было решено увеличить численность советских войск на Дальнем Востоке.

Поистине титаническая работа проводилась по инженерному укреплению границ и повышению боевых возможностей войск. Было завершено строительство многих оборонительных районов на наиболее угрожаемых направлениях. Из авиационных частей и соединений создано новое оперативное объединение – 2-я воздушная армия. В стрелковые и кавалерийские соединения включались танковые батальоны и механизированные полки. Территориальные дивизии переводились на кадровое положение.

20 июня командующий Квантунской армией отдал распоряжение о наступлении японо-маньчжурских войск в районе Халхин-Гола. 30 июня командир 23-й японской дивизии генерал-лейтенант Камацубара приказал войскам перейти в наступление. План же японского командования сводился к следующему: перейдя в наступление по всему участку, сковать советские части с фронта, а затем ударной группировкой обойти левый фланг обороны, переправиться через р. Халхин-Гол, занять господствующую в этом районе высоту Баин-Цаган и ударить в тыл советско-монгольским частям.

Именно поэтому советское командование было вынуждено срочно провести ряд мер по предотвращению расширения военных действий. Главной из них стала перестройка организационной структуры руководства войсками на Дальневосточном театре военных действий, другой – увеличение их боевого и численного состава.

На Военный совет и штаб созданной фронтовой (Читинской) группы были возложены задачи по объединению и направлению действий советских войск на Дальнем Востоке, руководству их оперативной деятельностью, материальным обеспечением войск как в мирное, так и в военное время и др. Командующий фронтовой группой командарм 2-го ранга Г. М. Штерн подчинялся непосредственно народному комиссару обороны СССР. В его подчинение передавались все войсковые соединения и части, входившие в состав группы.

Совершенствование же органов управления на Дальнем Востоке завершилось в середине июля 1939 г. преобразованием 57-го особого корпуса, находившегося в МНР, в 1-ю армейскую группу под командованием комдива (затем комкора) Г. К. Жукова, с подчинением ее непосредственно командующему фронтовой группой войск на Дальнем Востоке.

Такая реорганизация органов управления способствовала успешному решению задач по разгрому японских войск в районе Халхин-Гола и пресечению агрессии Японии.

Как подчеркивает В. Краснов в книге «Неизвестный Жуков», «деятельность командования фронтовой группой, степень ее влияния на развитие событий на реке Халхин-Гол часто неадекватно оценивается военными историками. На самом деле, несмотря на то что в район боевых действий съехалось много высшего начальства, Жуков не дал себя подмять, решительно руководил войсками сам, он же со своим штабом разработал и предложил план августовской операции по окружению и разгрому японцев. Были, конечно, и другие планы. Но Георгий Константинович сумел настоять на своем, и там, в Москве, Сталин и Ворошилов утвердили его план».

Однако, по свидетельству генерал-майора П. Г. Григоренко, ставшего одним из наиболее известных деятелей движения за права человека в СССР, на Халхин-Голе все складывалось не так однозначно… Вспоминая, как командарм 2-го ранга Штерн начал готовить наступление с целью окружения и уничтожения японских войск, Григоренко пишет про одновременно развязанные узлы командующего фронтовой группой, которых немало навязал командующий армейской: «Одним из таких узлов были расстрельные приговоры. Штерн добился, что президиум Верховного Совета СССР дал Военному Совету фронтовой группы право помилования. К этому времени уже имелось 17 приговоренных к расстрелу. Даже не юристов содержания уголовных дел приговоренных потрясали. В каждом таком деле лежали либо рапорт начальника, в котором тот писал: "Такой-то получил такое-то приказание, его не выполнил" и резолюция на рапорте: "Трибунал. Судить. Расстрелять!", либо записка Жукова: "Трибунал. Такой-то получил от меня лично такой-то приказ. Не выполнил. Судить. Расстрелять!" И приговор. Более ничего. Ни протоколов допроса, ни проверок, ни экспертиз. Вообще ничего. Лишь одна бумажка и приговор. Что скрывается за такой бумажкой, покажу на одном примере.

Майор Т. Из академии мы ушли в один и тот же день – 10 июня 1939 года. Он в тот же день улетел на ТБ-3.

Прилетел он на Хамар-Дабу (место расположения командного пункта 1 АГ) около 5 часов вечера 14 июня. Явился к своему непосредственному начальнику – начальнику оперативного отдела комбригу Богданову. Представился. Богданов дал ему очень "конкретное" задание: "Присматривайтесь!" Естественно, человек, впервые попавший в условия боевой обстановки и не приставленный к какому-либо делу, производит впечатление "болтающегося" по окопам. Долго ли коротко ли он присматривался, появился Жуков, в надвинутой по-обычному на глаза фуражке. Майор представился ему. Тот ничего не сказал и прошел к Богданову. Стоя в окопе, они о чем-то говорили, поглядывая в сторону майора. Потом Богданов поманил его рукой. Майор подошел, козырнул. Жуков, угрюмо взглянув на майора, произнес:

– 306-й полк, оставив позиции, бежал от какого-то взвода японцев. Найти полк, привести в порядок, восстановить положение! Остальные указания получите от тов. Богданова.

Жуков удалился. Майор вопросительно уставился на Богданова. Но тот только плечами пожал:

– Что я тебе еще могу сказать? Полк был вот здесь. Где теперь, не знаю. Бери, вон, броневичек и езжай разыскивай. Найдешь полк, броневичок верни сюда и передай с шофером, где и в каком состоянии нашел полк.

Солнце к этому времени уже зашло. В этих местах темнеет быстро. Майор шел к броневичку и думал – где же искать полк. Карты он не взял. Богданов объяснил ему, что она бесполезна. Война застала топографическую службу неподготовленной. Съемки этого района не производились. Майор смог взять с карты своего начальника только направление на тот район, где действовал полк. Приказал ехать в этом направлении, не считаясь с наличием дорог. В этом районе нам мешал не недостаток дорог, а их изобилие. Суглинистый грунт степи позволял ехать в любом направлении, как по асфальту, а отсутствие карт понуждало к езде по азимуту или по направлению. Поэтому дороги и следы автомашин пересекали район боевых действий во всех направлениях. Майор не ошибся в определении направления, и ему повезло – полк он разыскал довольно быстро. Безоружные люди устало брели на запад к переправам на реке Халхин-Гол. Это была толпа гражданских лиц, а не воинская часть. Их бросили в бой, даже не обмундировав. В воинскую форму сумели одеть только призванных из запаса офицеров. Солдаты были одеты в свое домашнее. Оружие большинство побросало.

Выскочив из броневичка, майор начал грозно кричать: "Стой! Стой! Стрелять буду!" Выхватил пистолет и выстрелил вверх. Тут кто-то звезданул его в ухо, и он свалился в какую-то песчаную яму. Немного полежав, он понял, что криком тут ничего не добьешься. И он начал призывать: "Коммунисты! Комсомольцы! Командиры – ко мне!" Призывая, он продвигался вместе с толпой, и вокруг него постепенно собирались люди. Большинство из них оказались с оружием. Тогда с их помощью он начал останавливать и неорганизованную толпу. К утру личный состав полка был собран. Удалось подобрать и большую часть оружия. Командиры все из запаса. Только командир, комиссар и начальник штаба полка – кадровые офицеры. Но все трое были убиты во время возникшей паники. Запасники же растерялись. Никто не помнил состав своих подразделений.

Поэтому майор произвел разбивку полка на подразделения по своему усмотрению и сам назначил командиров. Разрешил всему полку сесть, а офицерам приказал составить списки своих подразделений. После этого он намеревался по подразделениям выдвинуть полк на прежние позиции. А пока людей переписывали, прилег отдохнуть после бессонной ночи. Но отдохнуть не удалось. Послышался гул приближающейся автомашины. Подъехал броневичек. Остановился невдалеке. Из броневичка вышел майор, направился к полку. Два майора встретились. Прибывший показал выписку из приказа, что он назначен командиром 306-го полка.

– А вы возвращайтесь на КП, – сказал он майору Т.

Майор Т. хотел было объяснить, что он проделал и что намечал дальше. Но тот с неприступным видом заявил:

– Сам разберусь.

Т. пошел к броневичку. Там его поджидали лейтенант и младший командир. Лейтенант предъявил майору ордер на арест:

– Вы арестованы, прошу сдать оружие.

Так началась его новая постакадемическая жизнь. Привезли его теперь уже не на КП, а в отдельно расположенный палаточный и земляночный городок – контрразведка, трибунал, прокуратура. Один раз вызвали к следователю. Следователь спросил:

– Почему не выполнил приказ комкора?

В ответ майор рассказал, что делал всю ночь и чего достиг. Протокол не велся. Некоторое время спустя состоялся суд.

– Признаете себя виновным?

– Видите ли, не… совсем…

– Признаете вы себя виновным в преступном невыполнении приказа?

– Нет, не признаю. Я выполнял приказ. Я сделал все, что было возможно, все, что было в человеческих силах. Если бы меня не сменили и не арестовали, я бы выполнил его до конца.

– Я вам предлагаю конкретный вопрос и прошу отвечать на него прямо: выполнили вы приказ или не выполнили?

– На такой вопрос я отвечать не могу. Я выполнял, добросовестно выполнял. Приказ находился в процессе выполнения.

– Так все-таки. Был выполнен приказ о восстановлении положения или не был? Да или нет?

– Нет, еще…

– Достаточно. Все ясно. Уведите!

Через полчаса ввели в ту же палатку снова:

– …К смертной казни через расстрел…

Только это и запомнил. Дальше прострация. Что-то писал. Жаловался. Просил. Все осталось за пределами сознания.

Военный совет фронтовой группы от имени президиума Верховного Совета СССР помиловал майора Т. Помиловал и остальных 16 осужденных трибуналом 1-й армейской группы на смертную казнь.

Штерн был инициатором ходатайства перед президиумом Верховного Совета СССР о пересмотре дел всех приговоренных к расстрелу. Он их и помиловал, проявив разум и милосердие. Все бывшие смертники прекрасно показали себя в боях и все были награждены, вплоть до присвоения Героя Советского Союза».

Второй узел, развязанный Штерном, был не менее важным: «И еще один узел развязал Штерн. К моменту его вступления в командование фронтовой группой, снабжение войск в Монголии было полностью дезорганизовано. Штерн приказал фронтовой группе взять на себя доставку всех боевых и снабженческих грузов до армейской базы – Тамцак-Булак. Снабжение наладилось и до конца боев не нарушалось ни разу».

Сам Г. К. Жуков, докладывая позднее Сталину и Политбюро о проблемах, с которыми столкнулись советские войска во время боев у реки Халхин-Гол, скажет: «Главные трудности были связаны с вопросами материально-технического обеспечения войск. Нам приходилось подвозить все, что нужно для боя и жизни войск, за 650–700 километров. Ближайшие станции снабжения были расположены на территории Забайкальского военного округа. Даже дрова для приготовления пищи, и те приходилось подвозить за 600 километров. Кругооборот машин составлял 1300–1400 километров, а отсюда – колоссальнейший расход бензина, который также надо было доставлять из Советского Союза. В преодолении этих трудностей нам хорошо помог Военный совет ЗабВО и генерал-полковник Штерн со своим аппаратом».

Говорят, что только эту заслугу командующего фронтовой группой в Халхин-Гольской операции и признавал Маршал Советского Союза.

Из 1-й армейской группы тогда еще майор Григоренко вернулся в Читу, где был назначен начальником штаба фронтовой группы Кузнецовым направленцем на 1-ю отдельную Краснознаменную армию комкора М. М. Попова. Как вспоминал генерал-майор, «требовалось следить за обстановкой, т. к. не исключалось, что японцы, чтобы отвлечь внимание от Монголии, могли завязать конфликт еще где-нибудь». Словом, армия М. Попова весь период боевых действий на Халхин-Голе готовилась к боевым действиям, находясь в постоянной боевой готовности и тревожном ожидании.

В Чите Григоренко сосредоточился на своем направлении, но оставался в курсе всех событий в Монголии: «Там было относительно спокойно до самого сентября. Но в начале этого месяца 1 – я армейская группа перешла в наступление. Окружила находящиеся на монгольской территории части 6-й японской дивизии. В последующих боях эти части были полностью уничтожены. Японцы не сдавались, а прорваться не смогли. Во-первых, потому, что не имели приказа на отход с занимаемых позиций. Во-вторых, слишком велико было численное и техническое превосходство у нас. Но потери мы понесли огромные, прежде всего из-за неквалифицированности командования. Кроме того, сказывался характер Георгия Константиновича, который людей жалеть не умел. Я недолго пробыл у него в армии, но и за это время сумел заслужить его неприязнь своими докладами Штерну. Человек он жестокий и мстительный, поэтому в войну я серьезно опасался попасть под его начало.

Бои на Халхин-Голе были описаны довольно серьезно. Работал над этим большой коллектив офицеров, операторов из штаба фронтовой группы и 1 – й армейской группы. Я в составе авторского коллектива не был. Поэтому могу считать свою оценку этого труда объективной.

Труд исключительно деловой. В нем очень хорошо раскрыты недостатки в подготовке войск и офицерских кадров. Детально описаны и разобраны боевые действия. В них показано использование родов войск, тыла, недостатки командования. В нем нет прямых нападок на Жукова и похвал Штерну, но каждый прочитавший поймет, кто чего стоит. Понял это и Жуков.

Книга писалась сразу же после событий и была представлена в Генштаб. Там она была прочитана и получила горячее одобрение. Жуков в это время командовал Киевским Военным Округом. Пока книга ходила по отзывам и готовилась к печати, Жуков получил назначение начальником Генштаба. Первое, что он сделал, придя на эту должность, потребовал книгу о Халхин-Голе. Прочитал от корки до корки и начертал: "Они там не были и ничего не поняли. В архив". Так книга, вскрывшая на небольшом боевом эпизоде те коренные пороки в боевой подготовке войск и офицеров, которые выявились и во Второй мировой войне, оказалась упрятанной от офицерского состава».

15 сентября 1939 года между Советским Союзом, МНР и Японией было подписано соглашение о прекращении военных действий.

Выпускник Академии Генштаба полковник В.А. Новобранец, будучи офицером оперативного отдела штаба фронтовой группы, поведает нам свой собственный вывод о событиях на Халхин-Голе: «… они явились проверкой нашей готовности к большой войне. Экзамен был тем более серьезный и важный, что в нем принимали участие все рода войск. Высшие командиры и штабы показали свои знания, свое оперативное искусство и воинскую культуру. Младший комсостав и рядовые бойцы показали свое мужество, дисциплинированность, умение владеть новыми видами оружия.

И надо сейчас со всей откровенностью и правдивостью признать, что в этих событиях только красноармейцы и младшие командиры оказались на высоте своего положения, проявили понимание серьезности событий и готовности выполнить воинский приказ. Несмотря на отдаленность событий от жизненно важных областей Советского Союза, красноармейцы понимали, что именно сейчас и в данном месте надо отбить охоту у японцев "испытывать" стойкость солдат Красной армии.

Но действия командования 1-й армейской группы во главе с генералом Жуковым оказались не на высоте, не отвечали требованиям военной науки. Точнее говоря, мы победили японцев огромным преимуществом в живой силе и технике, а не военным искусством. "Шапками закидали". Отсюда огромные ничем не оправданные потери. Две недели мы громили японскую дивизию в обороне и ежедневно продвигались вперед на 80—100 метров, не более. Наступали мы многочисленными отрядами, распыляли силы и средства, били врага "растопыренными пальцами". Не было взаимодействия родов войск – все они действовали самостоятельно, придерживаясь оперативного плана только в общих чертах. Например, танки прорывались в глубокий тыл противника, громили там склады горючего, а в это время пехота оставалась без их поддержки и гибла под жестоким огнем японцев. Самолеты также большей частью атаковали тылы противника и не поддерживали пехоту на поле боя. Артиллерия не взаимодействовала с пехотой, не оказывала ей эффективной поддержки в наступлении. И уж совершенно скверно показала себя техническая связь. Радио, уже широко вошедшее в быт советских людей, не было использовано для связи с войсками, что лишило штаб основного средства управления боем. Штаб Жукова в дни сражений напоминал штаб Наполеона: здесь всегда были толпы офицеров – делегатов связи от частей. Жуков игнорировал технические средства связи и использовал для этой цели только офицеров, как это делал в свое время Наполеон. Поэтому мы и прозвали его тогда «Бонапартом». Но, в отличие от наполеоновских времен, офицеры "скакали" не на конях, а ехали на автомашинах. (…)

Командующий Штерн во время событий неоднократно пытался "вразумить" Жукова, однако без всякого результата, а вернее, с трагическим для себя результатом. Дело в том, что и Жуков, и Штерн имели прямой провод к Сталину. Честная и правдивая информация Штерна тотчас же искажалась Жуковым в выгодном для себя свете. В 1940 году Штерн исчез с нашего горизонта, и о его дальнейшей судьбе нам ничего не было известно.

Вместе с тем необходимо сказать, что только благодаря Штерну мы одержали победу над японцами. Командующий Штерн, которому подчинялся Жуков, радикально вмешивался в управление войсками и исправлял грубые ошибки Жукова. На этой почве и возникли трения, которые привели к опале Штерна и его гибели.

Накануне большой войны наша армия лишилась еще одного талантливого полководца с большим оперативно-стратегическим кругозором, человека высокой культуры. Во время Гражданской войны в Испании Штерн был военным советником республиканской армии и проявил там хорошие полководческие способности. В те времена он находился в личной переписке со Сталиным, лично ему сообщал о ходе военных действий и о своих планах. (…)

Но у Штерна был большой "недостаток" – он обладал независимым складом ума, смелостью суждений. Для расследования событий на месте Сталин направил в Забайкалье комиссию во главе с Мехлисом, который и "помог" Штерну "исчезнуть".

Позднее стало известно, что на судьбу Штерна повлияло не только его вмешательство в действия Жукова, но и попытка объективно изучить этот горький опыт войны. Он приказал группе офицеров-генштабистов изучить только что полученный боевой опыт, вскрыть все ошибки командования и все недочеты в подготовке армии. И обо всем этом написать книгу. Предполагалось доложить ее высшему начальству, затем издать в секретном порядке и разослать в армию. Этого требовал и Генеральный штаб. Все командиры должны учиться на опыте Халхин-Гола. Таков был замысел. (…)

Члены комиссии, конечно, были в курсе всех дел, являлись свидетелями и очевидцами событий. Однако мы не ограничились штабными документами и личными впечатлениями. Пришлось опросить многие десятки участников боев, начиная от рядовых солдат, танкистов, летчиков и до командиров разных частей и соединений. Опрашивали их непосредственно на местах боевых действий, выясняли детали событий на местности и, как говорится, "по горячим следам", на второй день после окончания боев.

Беседовали мы и с командующим 1-й армейской группой генералом Жуковым. Однако откровенной полезной беседы не получилось. Жуков расценил наши расспросы по-своему, почему-то обиделся и больше с нами не встречался. (…)

На основании всех материалов мы составили обстоятельный обзор с правдивым освещением всех событий, с полным раскрытием всех недостатков в боевой подготовке армии и допущенных ошибок, промахов и просчетов командования.

Командующий фронтом… Штерн, ознакомившись с нашим обзором, одобрил его и приказал подготовить для печати. Однако наш труд света не увидел, горький опыт Халхин-Гола армией не был изучен и учтен. Не буду детально рассказывать, как "двигалась" рукопись. Ограничусь последним этапом.

Полковник Шевченко, начальник Восточного отдела Оперативного отдела Генштаба, получив рукопись из Читы, нашел ее ценной и совершенно необходимой для изучения командирами Красной армии. Он попросил разрешение у начальника Генерального штаба генерала армии Мерецкова напечатать ее. Мерецков согласился. Но произошла смена в кабинете – Жуков был назначен начальником Генштаба. Шевченко не учел очень важного обстоятельства, что Жуков уже выпустил о событиях на Халхин-Голе свою книжку, заполненную самовосхвалением. Ничего ценного в ней не было. И вот полковник Шевченко дал автору упомянутой книжки на утверждение правдивое описание событий. Жуков просмотрел рукопись, вызвал Шевченко и по-фельдфебельски обругал его, а рукопись похоронил в своем сейфе. Судьба ее неизвестна» (в эти закулисные тайны был посвящен и М. М. Попов).

Как отметит в своей статье к 70-летию М. М. Попова генерал армии П. Курочкин, около трех лет Маркиан Михайлович «прослужил на Дальнем Востоке, отдавая все свои силы, опыт и знания повышению боевой готовности войск и укреплению границы. Это были годы сложной международной обстановки, непрерывных военных конфликтов…»

Все это время он служил под командованием Г. М. Штерна, который особенно ценил Маркиана Михайловича как молодого, образованного и перспективного военачальника.

«"Жили они тогда в Никольско-Уссурийске (до 1957 г. г. Ворошилов) в весьма простой, непритязательной обстановке" – напишет троюродный брат М. Попова Антонин Александрович. "Даже было как-то неловко, – вспоминает Клавдия Ильинична, – принимать живого, всамделишного Паганеля, профессора Полежаева, Александра Невского – нашего тогдашнего любимца Николая Константиновича Черкасова. Маркиан Михайлович уделял много внимания этой гастрольной поездке в частях и соединениях армии"».

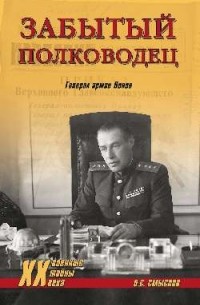

Петр Григорьевич Григоренко о М. М. Попове напишет честно и очень по-доброму: «Еще иным был командующий 1 – й армией комкор (впоследствии генерал армии) Попов Маркиан Михайлович. Заядлый спортсмен, стройный, подтянутый, белокурый, с благородными чертами лица, он выглядел совсем юным. Характер имел общительный, веселый, то, что называют рубахой-парнем. В любой компании он был к месту. К людям относился тактично, чутко. В армии его любили – и офицеры и солдаты. Ум имел быстрый, логического склада. Но в войну ему не повезло. Не то, что не было военного счастья на поле боя. Этого счастья долго ни у кого не было. Не в этом дело. Он был куда более умный командующий, чем многие другие, но его в кругах, близких к Сталину, а может, просто сам Сталин, недолюбливали».

О молодом командующем 1-й особой Краснознаменной армией и сегодня можно найти еще несколько воспоминаний.

Например, вот что рассказывает ветеран войны Ю. М. Галлат: «…это где-то уже в 1940 году. Был как раз выходной день, воскресенье. Ребята возвращались из деревни, увольнительные давал старшина эскадрона. Самым последним шел мой приятель Степа Котовщиков, хороший парень, у меня даже есть его фотография. Этот случай он нам потом сам рассказывал в подробностях. У него в тот день был день рождения, и, находясь в гостях у своей девушки в Астраханке, он выпил рюмочку водки вместе с ее отцом. Когда обратно возвращался в часть, проходил мимо штаба дивизии. Там на крыльце как раз стоял командир нашей 8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии Манагаров и командующий армией генерал-лейтенант Маркиан Михайлович Попов. Степа шел спокойно. Тут Попов говорит Манагарову:

– Товарищ комбриг, а этот красноармеец, кажется, пьяный идет на ночевку.

– Да нет, не может быть, товарищ командующий, – говорит Манагаров.

– А вы проверьте, остановите его!

Остановили Степку. Адъютант командира дивизии говорит ему:

– А ну, подойди сюда!

– Выпивший?

– Нет!

– А ну-ка дыхни. Он дыхнул.

– У-у-у, пахнет.

Тут командующий 1-й Дальневосточной армией Попов говорит:

– Ну что, командир дивизии, я правильно сказал? Манагаров:

– Ты почему выпил-то? Тут Котовщиков ответил:

– У меня сегодня день рождения, вот я был, выпил рюмочку…

– Командир дивизии, отведите его на гауптвахту. Двадцать суток гаупвахты!

Так его отвели на гауптвахту. Отсидел он пять суток, и его отпустили. Командир полка начал ходатайствовать: ну день рождения, ну выпил. Вот такая тогда строгость была: день рождения, а нельзя было выпить. Закон есть закон!»

В то непростое время командующему приходилось немало времени уделять и воинской дисциплине. Например, анализ ее нарушений в ОКДВА за 1937 г., по данным B. C. Мильбаха, показывает следующую картину: «Самыми распространенными дисциплинарными проступками являлись: пререкания, оскорбления и грубость начальству— 12,8 % от всех проступков, небрежный уход и сбережение оружия и техники—10,3 %, появление в пьяном виде —6 %, нарушения караульной службы—5,9 %. Данные за январь – апрель 1938 г. свидетельствуют об устойчивом росте основных дисциплинарных проступков, при этом пререкания, оскорбления и грубость начальству составляли уже 14,4 %, появление в пьяном виде – 6,2 %, нарушения караульной службы – 6,1 %».

В середине 1936 г. было принято решение о строительстве в г. Ворошилове (Уссурийске) Ремонтной базы. Под ее размещение выбрали тогда юго-восточную окраину города – пустырь, примыкающий к территории «Сахарного комбината». Проектированием занимался Ленинградский проектный институт «Спецпроект», а рабочим проектированием – Военпроект ВСУ 1 ОКА. Осенью 1937 г. военные строители уложили первые кубометры бетона, а уже в марте 1940 г. был сдан под монтаж технологического оборудования корпус № «А». Это разборка и сборка танков, тракторов и танковых моторов. Одновременно с монтажом оборудования была подана на ремонт первая техника. В день открытия Рембазы, 12 мая 1940 г., прибыл сам командующий 1-й Особой Краснознаменной армией комкор М. М. Попов. Сначала состоялся митинг, а потом Маркиан Михайлович подошел к «северным» воротам, где была натянута красная лента. По команде лучшие мастера и бригадиры запустили двигатели 5 первых танков и 2 тракторов. При подходе первого к «северным» воротам комкор Попов торжественно разрезал ленту и первая отремонтированная техника, под звуки оркестра, вышла из стен корпуса № 1.

В своих мемуарах генерал-полковник И. М. Чистяков поведает одну любопытную историю: «В начале 1940 года меня вызвал новый командарм генерал М. М. Попов и предложил создать во Владивостоке военное училище. Я с радостью согласился, ибо я любил работать с молодежью, с теми, кто начинает свой путь. Мне казалось, что смогу подготовить хороших командиров.

Дали нам для училища бывшие казармы царской армии на Второй речке – пригороде Владивостока. Два месяца день и ночь оборудовали мы казарму. Хотелось создать максимально хорошие условия для учебы и быта будущих курсантов.

Первый набор сделали из военнослужащих, прослуживших в армии год или полтора, в основном из сержантов и старшин, с образованием не ниже восьми классов. В то время с восьмиклассным образованием было не так уж много людей, но с меньшим образованием в училище мы не могли принимать, так как с каждым днем в армию приходила все более сложная техника.

Откровенно говоря, мы не думали, что сразу посыплется к нам так много заявлений. Мы получили две тысячи восемьсот заявлений, а должны были отобрать только тысячу восемьсот человек. Ребята буквально плакали, когда мы им отказывали. Я воспользовался разрешением вышестоящего начальства и зачислил десять процентов сверх штата. Парни пришли отличные! Учились с большой охотой, со всей ответственностью, понимая задачу, которая перед ними стояла.

Уже через год наше училище по боевой и политической подготовке заняло второе место по всей Красной армии (первое место было у Московского училища имени Верховного Совета РСФСР). (…)

На празднике Великого Октября в 1940 году училище должно было участвовать в военном параде во Владивостоке. Естественно, нам хотелось козырнуть строевой выучкой, покорить жителей города умением ходить. Чтобы добиться еще большего эффекта, всем курсантам на сапоги набили железные набойки. Оркестру я приказал:

– Играйте тихо, когда пойдете по площади, чтоб ни одна дудочка не пискнула!

Оркестранты все поняли, заулыбались. И действительно, когда пошли по площади, слышался только железный ритм шагов. Люди ахнули:

– Вот это идут! Даже музыку забили! Командующий приказал:

– Еще раз проведи!

Снова пошли. И снова "забили музыку".

Он, видимо, тоже не понял нашей хитрости и только сказал:

– Вот это да!»

Из аттестации на командующего 1-й Краснознаменной армией генерал-лейтенанта Попова Маркиана Михайловича:

«Тов. Попов М. М. упорной и умелой работой, энергичным руководством подчиненными добился в истекшем году дальнейшего заметного роста боевой подготовки и хозяйства 1 Краснознам. Армии, в частности 1 Армией достигнуты значительные успехи в боевой подготовке всех родов войск. При этом необходимо однако подчеркнуть выявленное в процессе учений и инспекторских проверок отставание от других родов войск в подготовке артиллерии)сложные стрельбы, теория стрельбы, знание техники своей матчасти), и в подготовке армейского штаба, на что надо обратить в 1941 году особое внимание. В значительной мере благодаря т. ПОПОВУ 1-я Армия имеет в 1940 году серьезные успехи в оборонительном строительстве и доусилении Укр. районов силами войск (строительство ДЗОТ, КЗОТ, препятствий) и войска освоили неплохо организацию и технику этих работ. Тов. ПОПОВУ свойственно чувство нового в военном деле, быстро это новое и указания высшего командования схватывает и преломляет в боевой подготовке войск. В армии авторитетен. Работает над собою и лично растет и практически и теоретически. В остальном ссылаюсь на аттестацию, данную мною в 1939 году.

Должности соответствует вполне.

П.п. Командующий ДВ фронтом генерал-полковник Штерн.

7.1.41 г.».