Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

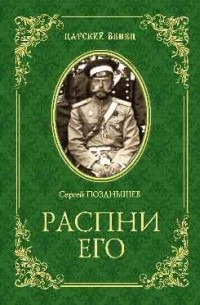

Трагедия царя

Прошло двадцать два года

Стремительно бегут годы человеческой жизни. Бегут неустанно к последней роковой черте, за которой перестает биться неугомонное, жаждущее жизни сердце. «Земля и в землю отыдеши»… Где-то, на каком-то кладбище, вырастет могильный бугорок, и все. Только одним человеком убавится… Знаем все, что это неизбежно, но не можем примириться с концом. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»…

Мы страстно любим жизнь. Она влечет нас, внушает сладкие мечты и обманывает. Нам постоянно кажется, что счастье наше впереди, что вот-вот мы его настигнем, схватим и цепко будем держать в своих руках. И мы бежим, бежим… Часто жалуемся, озлобляемся, негодуем и даже проклинаем. А придет конец, униженно просим: «Смертюшка, помоги нам донести вязанку дров». Мы жить хотим. Нас привлекает голубеющая в тумане земля и земное счастье. Нам безумно жаль путей пройденных, времени невозвратного. Мы готовы примириться с горем, болезнями и старостью, лишь ТОЛЬКО бы ЖИТЬ, лишь только бы пить из чаши бытия.

Налей, чтобы упиться, чтобы в вине, в соблазнах и страстях человек, венец творения, мог урвать у жизни хотя бы суррогат счастья. Манит человека сладкими переживаниями греховный путь, путь забвения, самообмана, – мираж, ласкающий сердце.

Бог дал человеку трудную жизнь на земле. Соблазненного змием, Он выгнал его из рая. «Ты будешь в трудах и лишениях добывать хлеб насущный», – сказал Он Адаму. «Ты будешь в болезнях рождать чада», – назначил Он Еве. И начал голый человек бороться за тепло, за кусок хлеба и начал плодиться и размножаться. Нам нет никакого дела до того, было так или это только библейский миф. Но миф продолжает осуществляться в жизни. Неустанно человек борется за место под солнцем, за свое животное благополучие. Библия, египетские иероглифы, история позднейших народов, все немые скрижали красноречиво говорят о неустанной борьбе, о жестоких, кровавых делах человеческих. «И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб», – взывал к Богу псалмопевец, царь Давид. «Убей, погуби, истреби» – вот крик человека, его страстный вопль к Богу или к дьяволу.

Уже в первом поколении появился братоубийца Каин. Зависть толкнула его на злодеяние. Потом, вскорости, объявился Хам – мужчина духовно выхолощенный, насмеявшийся над своим отцом, сделавший попытку привлечь к этому и своих братьев и готовый осквернить насмешкой все святое, Божественное и чистое. Напоследок пришел Иуда, предавший на смерть Богочеловека. Зловещие тени остались от этих имен в памяти человечества. Каин, Хам и Иуда – представители смертных грехов на земле, как мифический Вечный жид, продолжают жить среди народов, размножаясь и бессчетное количество раз повторяясь.

Евангелие повествует, как Бог посеял пшеницу, а ночью пришел дьявол и тайком разбросал на поле семена плевел. Выросла пшеница, и выросли плевелы. Все перемешалось. Сорные травы были крепче, упорнее, грубее, с цепкими корнями, и начали они заглушать пшеницу. Если бы они могли говорить, мы бы услышали: «Это поле для нас; только мы имеем право владеть им. Пшеница – неженка, аристократ, она требует за собой ухода, забот, мягкой постели, теплых дождей; право за нами – нас больше»… Эта символическая притча о пшенице и плевелах подразумевает духовно-нравственную борьбу в человеке за его душу и сердце, но она также символична и по отношению к борьбе общественной, государственной и классовой.

Борьба дьявола с Богом началась по Библии с соблазна Адама и Евы. Дьявол внушил им лукавые мысли: «Не верьте Богу. Он запретил вам вкушать плоды с древа познания добра и зла только потому, что, вкусив этих плодов, вы будете сами как боги; вы будете знать, что есть добро и что есть зло»… Как было легко соблазнить доверчивых, еще не знавших греха людей. Вкуси… и все будешь знать. Вкусили – и пали. Совершив грехопадение, устыдились наготы и прикрыли свой стыд фиговыми листьями. Спрятались, как напроказившие дети. А когда позвали к ответу, сваливали с себя вину и оговаривали других. «Жена, которую Ты мне дал, она сорвала яблоко, и я ел». «А меня соблазнил змей; я тоже не виновата», – оправдывалась Ева.

Дьявол был настойчив в своих домогательствах. С упорством и изобретательностью он умножал соблазны и одевал их в красивые одежды. Он разжигал греховные начала плоти и делал человека рабом страстей. Он шептал ему: «Не верь в небесное царство; никто там еще не был и оттуда не возвращался. Умрешь – и кончено. Лови каждый момент твоего бытия, потому что он безвозвратен и неповторим. Рай только здесь, на земле. Вкушай от сладкого древа жизни».

Так, от далеких времен, от Моисея с его скрижалями Завета («Не сотвори себе кумира, не укради, не убий, не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его…»), от времен Христа и до наших дней идет неустанная борьба в человечестве между началом Божеским и дьявольским, между тесным путем к небу и широким – к соблазнам и порокам. Люди ожесточенно борются за блага земные, за власть и силу, за господство над другим человеком. Златой телец с библейских времен играл для многих роль кумира. Дьявольское было милее и сладостнее человеку, чем трудное, суровое воздержание и скудость во имя непостижимого, величественного неба. Между подвижниками и дельцами лежала пропасть. На одной стороне было смирение, целомудрие, терпение и любовь, на другой – гордое самомнение, жажда славы и земных утех. Только смерть неумолимо говорила: «Все тлен, химера и суета сует»…

Шли века. Возникали и исчезали царства, менялись режимы, умирали народы. Один строй управления сменял другой строй. Лилась потоками кровь во внешних завоевательных войнах и в политической и классовой борьбе. Царствовали жестокость, дикость, насилие. Вчерашние господа становились сегодня гонимыми, объектом истребления. Средние века считались самыми темными в истории Европы. Их сменила эпоха Возрождения. Зародились идеи гуманизма – попытка подменить христианские заповеди о любви к ближнему идеалами гражданскими. Пожелали устроить рай на земле без Бога.

В 1789 году вспыхнула во Франции Великая революция. Народ восстал против феодального строя. Вожаки провозгласили увлекательные лозунги: Liberté, Egalité, Fraternité. Эти слова украсили фронтоны всех общественных зданий. Во имя их рубили без счета головы. Родовая знать была разгромлена и сошла с политической и общественной арены. Остатки ее замкнулись в своей среде. К власти пришли новые люди, вышедшие из народных низов. Они начали строить новую жизнь.

Но что изменилось в основном существе через сто пятьдесят лет? Что произросло на земле, обильно политой человеческой кровью? Вернулся ли и восстановился ли потерянный рай? Все ли стали богатыми, умными и просвещенными? Наступила ли благодетельная пора всеобщего довольства? Исчезла ли навсегда ненависть, зависть и злоба? Оправдала ли жизнь идею – добиться счастья и справедливости путем насилия?

Пойдите во Францию, в Париж – город-светоч, пойдите по всем городам Европы и посмотрите сами, чтобы ответить на эти вопросы и лично убедиться: стоила ли игра свеч и облегчила ли революция материальные тяготы людей? Каждое утро и вечер рабочий, отерханный, бедно одетый, тощий и злой, рулит на запыленном, грязном велосипеде на работу и с работы. За плечами у него висит замызганная сумчонка с бутылкой красного пинара. Он ненавидит труд и ненавидит богатых. Он прибит нуждой, и он страстно мечтает завладеть для себя буржуйским добром. Он дико озлоблен и путь грабежа, насилия и мести считает единственным средством изменить свое положение. Осталось все почти так, как было.

Кто же выиграл? Рабочий пролетариат слепо идет за коноводами. Эти «защитники рабочего класса», эти «идеалисты» с широкой глоткой и ловко привязанным языком, знают, что делают и во имя чего делают. Для них социальная борьба есть средство к жизни. Они ловко администрируют в синдикатах, заседают в бюро и из самых последних низов поднимаются до парламентских кресел. Им не нужны научные знания, житейский опыт и практические способности. Надо только уметь увлекать толпу, надо сулить ей блага земные и разжигать страсти. Эти честолюбивые божки из плебса умеют обрабатывать массы. За ее счет они живут богатой, привольной и жирной жизнью.

Революция, как большой пожар, разбросала искры по свету. Идеи ее сказались везде. XIX век был временем расцвета революционных движений. Почти во всех государствах происходили вспышки бунта. То, что происходило в Европе, не могло не отразиться в России. Европа не знала Россию и ненавидела ее. Она готова была идти крестовым походом для «освобождения народов России от царской деспотии». Европа любовно выращивала революционные бациллы и прививала их на Русской земле.

12 апреля 1848 года Ф. И. Тютчев в статье «Россия и революция» написал пророческие мысли:

«…Давно уже в Европе существуют только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра оне вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества… Революция прежде всего – враг христианства. Антихристианские настроения есть душа революции»…

Россия жила своим укладом, непохожим на западные формы государственной жизни. У нее была своя душа, таинственная для иностранцев âme slave. Другие духовные, моральные и политические ценности исповедовала она. Даже при крепостном праве человек-крестьянин был братом человека-помещика. Эксцессы, излишество и самодурство бар были печальными и прискорбными явлениями, но они не замутняли чистого и светлого образа Святой Руси.

Царство духа, Царство Божие должно быть внутри нас, проповедовал Лев Толстой. «Свет Христов просвещает всех». «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», – шептал, крестясь на храмы, богатый и бедный, знатный и простолюдин, читая золотом сияющие надписи над церковными вратами. Святая Русь не была выдумкой. Она вышла из нашей истории и слилась с ней. Она в наших монастырях, лаврах, в чудотворных иконах, среди дремучих лесов, на просторах полей, на разливах многоводных рек, в нашем русском сердце.

Россия – Дом Пресвятой Богородицы. Страдающая, ласковая Заступница мира холодного, прибежище в несчастье и горе – Она была русскому народу родной и близкой. Церковь коленопреклоненно пела Ей в восторге, в тихом шепоте, в умилении: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина Чистая и Благословенная».

И так же умиленно, нежно и ласково писали о Богородице русские светские поэты и писатели. Духовным взором они видели Ее, Мать Пресветлую, на просторах нашей родины, ходящей по нашему православному христианскому царству.

Революция возымела желание разрушить историческую Россию. Одним ударом покончить с монархическим строем и со старой святорусской жизнью. Спокойное, плавное, величавое течение русской реки к свету, к правде Божией, к благоденствию и процветанию она захотела изменить на течение бурное, мутное, кровью окрашенное. «Карфаген должен быть разрушен», – повторял неустанно Катон перед сенатом в Древнем Риме. «Самодержавие должно быть уничтожено. Долой самодержавие» – стало ходячим лозунгом революции. «Долой религию, долой богов», – провозгласили подпольщики – сыны дьявола, сыны погибели.

Сто лет готовила революция пожар в России. Первыми пионерами явились представители просвещенного общества – русская знать. Их не устрашил кровавый террор Робеспьера, казни Людовика и Марии-Антуанетты, бесчинства, насилие и ненасытная кровавая работа гильотины на площади Конкорд. В воздухе веяло флюидами чего-то нового, свежего, многообещающего. Что-то слышалось хорошее, прекрасное, человечное в лозунгах братства, равенства и свободы. Это заражало; верили во что-то лучшее, а казни и изуверства шли не в счет.

Уже в 1819 году двадцатилетний Пушкин, посетив родовое имение, написал стихи, заключительная часть которых стала знамением века:

Молодой национальный поэт отразил в стихах лучшие чувства своей возвышенной, благородной души. Он не был революционером; он был враг насилия. Он мечтал о подлинном духовном братстве людей; он пламенно взывал о милости к падшим, смягчении диких нравов, о свете науки, о том радостном земном царстве, когда все будут довольны и жизнь чудесна, когда не будет насилия, когда уйдет навсегда та суровая эпоха, при которой «барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца».

Пушкин никогда не думал о насильственном ниспровержении трона. Другие пошли дальше. 14 декабря 1825 года произошла первая стычка исторической России с теми силами, которые влекли ее на новый путь. Пролилась первая русская кровь во имя того, что смутно понимали устроители бунта и чего совсем не понимали солдаты гвардейских полков, вызванные из казарм на Дворцовую площадь. В мучительном, пугливом оболванении кричали они среди тусклого серого дня: «Да здравствует Константин и жена его Конституция!» Бары же, учинившие свалку, помышляли о республике.

Граф Растопчин, сжегший Москву, когда в нее вошел Наполеон, после восстания сказал саркастическую фразу: «Во Франции революцию делали сапожники. Это понятно: желали стать барами. У нас революцию сделали баре. Неужели из желания стать сапожниками?»

Растопчин был прав. Он взял быка за рога. Никаких политических программ, кроме наивных рассуждений, у устроителей 14 декабря не было. Это были политические дети, русские идеалисты, в большинстве своем мягкотелые, неспособные на пролитие крови, не умеющие вообще что-либо делать продуманно и планомерно. Вышли на площадь и топтались, не зная, что предпринять, пока их не разогнали. Они, как дети, играли с огнем и не помышляли, что могут вызвать пожар. Вероятно, их вдохновляли те же чувства, что и А. С. Пушкина.

Император Николай Павлович твердой рукой придавил революцию. Роковой день 14 декабря запечатлелся ему на всю жизнь. Россия избежала грозившей опасности, но могла случайно и не избежать. «Блюдите, како опасно ходите», – сказал он одному из допрошенных революционеров. «То, что Император предвидел с 1830 года, революция не преминула осуществить до последней черты. Все уступки, все жертвы своих убеждений, приносимые монархической Европой, в надежде найти какое-то миролюбивое сожительство, были сделаны впустую. Революционная партия, почти не скрывая своих действий, изощрялась подрывать самую почву под их ногами» (Тютчев).

Император служил интересам национальной России. Он чувствовал тлетворное, отравленное дыхание революции, и он не стеснялся в применении соответствующих предупредительных мер. Сколько злопыхательства, ненависти и яду излило на него революционное подполье: «жестокий самодур, тиран, палач, деспот, жандарм Европы, Николай Палкин»… Но лучшие умы России думали о нем иначе. В своем ответе «Друзьям» Пушкин писал:

В другом роде, но так же похвально и красноречиво отозвался о царе Тютчев: «…к счастью, на российском престоле находился Государь, в котором воплотилась „русская мысль“, и в настоящем положении вселенной „русская мысль“ одна была настолько отдалена от революционной среды, что могла здраво оценить факты, в ней проявляющиеся».

Умирая, Николай Павлович завещал сыну обновить Россию, сделать то, чего он, к сожалению, по условиям обстановки не мог сделать.

Эпоха Великих реформ, совершенно изменившая внутреннее устройство России, «зоря новых дней», началась 19 февраля 1861 года. В этот незабываемый русский день Император Александр II подписал Положение об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 5 марта он объявил об этом манифестом, который заканчивался замечательными словами:

«Осени себя крестным знамением, православный русский народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».

Это была чудесная, золотая, благословенная страница в жизни России. Можно было думать, что «зоря новых дней» удовлетворит и утихомирит либеральное русское общество. Мечта сбылась. Благоразумие и государственная мудрость требовали освоить и наилучшим способом применить реформы, которые коренным образом перестраивали жизнь. Увы, «кающиеся дворяне» забыли о благоразумии. «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольною царицей»… «Реформы не коснулись основного начала русской государственности – самодержавия. Мы желаем иметь конституцию»…

Рядом с просвещенным барством, которое желало «довершение государственного здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждение нужд общих всему государству», начали действовать новые силы, далеко оставлявшие за собой «кающихся дворян». Революционное движение продолжало развиваться. По всей России тайно распространялись революционные прокламации, бунтовали студенты, зародились тайные общества, ставившие целью ниспровержение государственного строя; начался террор со стороны подполья; началось хождение в народ с целью устройства социальной революции.

Представители революционной общественности – «энтузиасты, идеалисты и демократы» – думали и убеждали так думать других, что «царское правительство и бюрократия страдают основным грехом: они не имеют достаточно живого знакомства с делом, далеки от народа и потому неспособны подготовлять полезные для народа решения». Надо, чтобы управление перешло в «свежие общественные учреждения», тогда все пойдет иначе, все будет великолепно и в России наступит царство благополучия.

Царская бюрократия на революционном рынке котировалась очень низко. Это было, по мнению свободолюбцев, сборище каких-то идиотов, тупиц, помпадуров, держиморд, воров и мерзавцев. Сколько злословия, зубоскальства, насмешек и издевок было направлено в ее адрес! Даже сам превосходительный царский чиновник М. Е. Салтыков во множестве произведений изощрял свой острый сатирический язык, чтобы высмеять своих собратьев. В «Сказке о ретивом начальнике» он писал:

«А программа наша вот какова: Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши мерзавцевы затеи и предложение принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтобы ни дна ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в нежении, а прочих всех в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы почиталась»…

Глашатаи революции со всей их сознательной ложью и бессознательными заблуждениями встречали иногда отпор со стороны людей, далеко заглядывавших вперед и хорошо разбиравшихся в правде и в неправде. Один из таких, князь П. А. Вяземский, о котором Пушкин заметил:

написал блестящее стихотворение, в котором дал тонкий, замечательный анализ революционной братии, мечтающей облагодетельствовать Россию:

На жизнь Императора Александра II было совершено несколько покушений (Каракозов, Соловьев, взрыв в Зимнем дворце). Несмотря на это, царь продолжал работать в направлении реформ, оставаясь по-прежнему на троне человеком. Он делал прогулки по столице без всякой охраны. Он считал для себя позором охраняться в своей стране среди своих подданных. На 4 марта 1881 года было назначено заседание Совета министров под председательством Государя для обсуждения проекта дальнейших преобразований. Это заседание не состоялось: 1 марта враги России убили Венценосца.

Страна была поражена. Вспыхнул взрыв негодования. Подлое, отвратительное преступление было заклеймено всенародным проклятием. Как будто прозрели очи и увидели русские люди в крови растерзанного царя ту бездну, куда влекла Россию революция. Предатели затаились и ушли в глубокое подполье.

Царствование Императора Александра III, продолжавшееся тринадцать лет, прошло спокойно. Царь, ломавший подковы, Царь, спокойно относившийся к политическим убеждениям «насвистанных скворцов», Царь-великан во всех отношениях, конечно, сломал бы всякую попытку к мятежу, беспорядкам и волнениям, если бы это угрожало спокойствию государства. «Насвистанные скворцы» это отлично понимали. Царь был так прост и величав, что даже у этой беспардонной братии вызвал чувство невольного преклонения перед силой. Революционное движение, не находя отклика в массах, быстро замерло.

Оно вспыхнуло снова, когда на престол России взошел молодой Император Николай Александрович. Дворянство, общественные круги, представители науки, торговли и земские люди решили поднять старый вопрос о конституции. А вслед за ними заволновалось и зашевелилось революционное подполье. Духовный маразм начал овладевать русским обществом. На сцену жизни поднимались люди с опустошенными, выхолощенными душами, для которых не было ничего святого. Периодическая пресса вела ожесточенную пропаганду, подрывая государственные устои.

Прошло двадцать два года с того дня, как Государь возложил на себя бармы Мономаха. Душа в душу прожил он в эти годы с «милой Аликс». Это была редкая любовь. Они создали идеальную семью, какая когда-либо была на свете. Но счастье обмануло их золотые мечты. Никому, вероятно, не пришлось пережить столько горя и страданий, как пережили они.