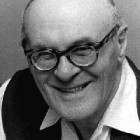

Йозеф Томан — о писателе

- Родился: 6 апреля 1899 г. , Прага, Австро-Венгрия

- Умер: 27 января 1977 г. , Прага, Чехословакия

Биография — Йозеф Томан

Йозеф Томан, чешский поэт, прозаик, драматург, автор детской литературы, родился 6 апреля 1899 года в Праге (Австро-Венгрия). Детство писателя прошло в небольшом городке Рожмитале-под-Теремшинем. В 1910-1911 годах Йозеф обучался в Смихове, с 1911 по 1915 год - в гимназии в городе Рокицани, а после в Академии Бизнеса в Праге (1918). Некоторое время состоял клерком в банке (Živnostenská banka, или Živnobanca, с 2007 года - UniCredit Bank), в 1920 году покидает Чехию и отправляется в Рим, где работает в посольстве, а затем устраивается в торговую компанию и переезжает в Палермо. Вернувшись в Прагу в 1923 году, поступает на должность секретаря Общества прогрессивных чешских художников "Mánes",…

а в последствии занимает пост директора. В течение тридцатых годов Томан занят преимущественно драматургией, этому времени принадлежат вышедшие из-под его пера антифашистские пьесы, созданные в соавторстве с женой, Мирославой Томановой (1906–1991). Антифашистский подтекст постановок стал причиной гонений писателя. С 1945 по 1953 годы Йозеф Томан работает при Министерстве образования, занимает пост в театральном департаменте, а с 1948 года руководит программой содействия искусствам. С 1953 года посвятил себя исключительно литературе.

О жизни и творчестве Йозефа Томана.

Когда в стихотворении "Missa solemnis" ("Солнечная месса") двадцатишестилетний Йозеф Томан обращался к божественному Солнцу и просил дать ему, начинающему поэту, огненную силу творческой фантазии, он еще и предполагать не мог, что такой же любовью к Солнцу наградит и героя своего последнего романа "Сократ" (1975). "Солнечная месса" вошла в книгу стихов, драматических сцен и лирической прозы "Праздник лета" (1925), которой молодой секретарь Общества прогрессивных чешских художников "Mánes" заявил о себе как одаренный литератор. Пятьдесят лет, разделяющие два эти произведения, не погасили в чешском писателе "солнечности", воинствующего оптимизма, хотя на его долю выпало немало житейских испытаний.

"Я родился в 1899 году в Праге, но детство мое прошло в городке у подножия гор - в Рожмитале-под-Теремшинем: отец мой работал там литейщиком, - вспоминал Томан. - Хозяином городка был в ту пору пражский архиепископ, а жители в большинстве своем гнули спину в его обширных владениях, включавших и литейный завод, и лесопилки, леса, пруды и поля. Такая социальная структура этого городка с малых лет поставила меня на сторону маленького, угнетаемого человека. Во всех моих литературных трудах сюжет носит социальный характер".

Воспоминания о Рожмитале-под-Теремшинем легли в основу романа Томана "Осиное гнездо" (1938), в котором мещанам-стяжателям, способным ради корысти пойти на преступление (речь идет о семье гробовщика, и это придает некоторым страницам романа характер мрачного гротеска), противопоставлены люди, не признающие власти денег, будь то философствующий бродяга, старый браконьер или молодой литейщик. Тяга горожанина Томана к простым и сильным человеческим характерам, к природе сказалась и в романе "Люди под горами" (1940), рисующем быт глухой чешской деревни, и в созданном совместно с женой писателя Мирославой Томановой уже после второй мировой войны романе "Медвежий угол" (1957).

Но была в творчестве Томана и другая тематическая линия, тоже связанная с впечатлениями молодости. В 1915 году юноша, жизни которого угрожал костный туберкулез, едет с отцом на берега Адриатики и, прощаясь с югом, посещает Венецию. А через пять лет начинающий банковский служащий, не поладив с начальством, уезжает в Италию и в качестве представителя одной из чешских фирм совершает оттуда коммерческие вояжи в Малую Азию, Грецию, Испанию, Францию, Северную Африку. В 1925 году супруги Томаны посещают Италию во время свадебного путешествия и неоднократно возвращаются сюда в качестве туристов.

Образы и сюжеты, навеянные историческим прошлым и природой Средиземноморья, мифами и искусством разных народов, Античностью и Ренессансом, чрезвычайно характерны для лирики и первых драматических опытов Томана. В 1929 году выходит его повесть "Давид Грон", многие страницы которой представляли собой литературный дневник путешествия по Италии. Однако само восприятие Античности и Ренессанса у молодого Томана остается в русле художественного наследия таких чешских писателей конца XIX - начала XX века, как Ярослав Врхлицкий, Юлиус Зейер, Йозеф Сватоплук Махар, противопоставлявших великое прошлое и прекрасную природу юга серой будничности современной им буржуазной Чехии.

Один из проницательнейших исследователей литературы М. М. Бахтин отмечал: "Мы обычно стремимся объяснить писателя и его произведения именно из его современности и ближайшего прошлого... Мы боимся отойти во времени далеко от изучаемой эпохи. Между тем произведения уходят корнями в далекое прошлое" (М.М.Бахтин. "Эстетика словесного творчества". М., 1979, с. 331).

Отголоски древней фольклорной стихии звучали в смехе Ярослава Гашека. А писатель-коммунист Владислав Ванчура, в новаторском творчестве которого Йозеф Томан на рубеже 20-х и 30-х годов увидел для себя новый художественный ориентир, соединил с этой никогда не оскудевавшей в чешской литературе и пробивавшейся сквозь книжные напластования подспудной народной струей языковую культуру и философскую глубину чешского гуманизма и чешской реформации XIV-XVI веков.

Хотя друг Ванчуры известный чешский поэт Витезслав Незвал, выражая взгляды молодых революционно настроенных писателей, утверждал: "Поэт не знает, как одевались солдаты в том или ином веке. Поэт не знает истории... Мы не в состоянии представить себе, чтобы поэтическое произведение могло возникнуть из документов" (V. Nezval. О Vancurovi. - "Literarni noviny", 1930-1931, № 4, s. 2), именно Владислав Ванчура и его последователи проложили в чешской литературе XX века путь современному историческому роману. Чрезмерному увлечению психологическими нюансами в прозе "прустовского" типа и натуралистическому "бытописательству" они противопоставили традиции ренессансной эпики, чисто книжному, музейному восприятию прошлого - ощущение его злободневности, тенденциозному прославлению барокко в творчестве писателей-католиков - ренессансное мироощущение.

Этим мироощущением пронизан и роман Томана "Человек откуда-то" (1933). Книга решена в юмористическом ключе. Но юмор, как утверждал Ванчура, - это не столько шутки и комические ситуации, сколько особый угол зрения, мудрая снисходительность, роднящая создателя образов Дон Кихота и Санчо Пансы с "правосудием сказок". Только благодаря "правосудию сказок", всегда карающему порок и вознаграждающему добродетель, томановский Кайман, бродячий лекарь и продавец мазей (следует иметь в виду, что одним из первых чешских фольклорных сценических персонажей был Продавец мазей из драматического отрывка XIV века), возглавивший народное сопротивление феодалам и церкви, в конце концов, подобно Санчо Пансе, становится властителем острова, где устанавливает благоденствие и справедливость.

От "Человека откуда-то" с его весьма условным историзмом через повесть "О несмелом Кришпине и нетерпеливой Катержине" (1934) (ее герой - молодой переплетчик - от руки переписывает "Метаморфозы" Овидия в подарок своей возлюбленной, а будучи отвергнут ею, находит утешение в любви к книгам) и драматизацию легенды о "народном короле" Вацлаве IV и банщице Зузане, созданную в 1938 году Йозефом Томаном и Мирославой Томановой для антифашистского театра Э. Ф. Буриана, ведет путь писателя к исторической прозе.

Большое значение для творчества Томана-романиста имел драматургический опыт. Его "Черное солнце" (1929) - первая чешская пьеса о борьбе африканских народов против колонизаторов. Реальная катастрофа дает драматургу материал для драмы "Дом без окон" (1933) - о каменщиках, засыпанных обломками рухнувшего дома. В золотой фонд чешской радио-драматургии вошла лирическая пьеса Томана "Река чарует" (1936), где, как это часто у него бывает, реалистически воссозданная бытовая атмосфера сочетается с поэтической символикой, восходящей к мифу, к народной легенде.

К середине 30-х годов Мирослава Томанова, которая всегда была первым литературным советчиком и критиком мужа, вырастает в его полноценного соавтора. Вместе они пишут пьесы "Приятельница" (1936), "Жаба в роднике" (1938), "Виноградник" (1938). Из-за своей социальной остроты и антифашистского подтекста эти пьесы вызвали яростное сопротивление. Их старались не допустить на сцену, снимали с репертуара, шельмовали в критике.

В период гитлеровской оккупации Чехословакии Йозеф Томан, все более сближавшийся с левым, революционным крылом чешской литературы, становится активным участником антифашистского Сопротивления. Клуб общества "Mánes" превращается в один из опорных пунктов борьбы против фашизма. Здесь встречались и писали статьи сотрудники подпольной редакции газеты "Руде право". Юлиус Фучик, член подпольного ЦК Компартии Чехословакии, появляется здесь под именем учителя Ярослава Горака. Владислав Ванчура, возглавивший нелегальный Национально-революционный комитет интеллигенции, вовлек в его работу и Йозефа Томана. 12 мая 1942 года Ванчура был арестован. В тот же день сотрудники гестапо собирались арестовать и Йозефа Томана, но по счастливой случайности не застали того в Праге. В поезде на пути между Брандисом и Прагой Йозеф Томан, переезжавший с места на место, чтобы скрыться от преследования гестапо, узнал из газеты о казни друга. В таких условиях в 1941-1944 годах создавался роман Томана "Дон Жуан".

Еще в апреле 1935 года супруги Томаны вместе с группой художников из общества "Mánes" посетили Испанию. В Севилье им показали "Ла Каридад" - огромную монастырскую больницу с мраморными полами, золотыми подсвечниками и картинами на стенах. А на каменной плите у порога храма Милосердия писатель прочел надпись: "Здесь лежат кости и прах худшего из живших на земле, Мигеля Маньяры. Молитесь за него!" И герой Томана - это не легендарный дон Хуан Тенорио, который у Тирсо де Молины заключал сделку с дьяволом и в наказание за свои прегрешения проваливался в тартарары, а так называемый подлинный Дон Жуан - граф Мигель де Маньяра Виссентелья-и-Лека, в конце жизни построивший "Ла Каридад". В художественную литературу его ввели Мериме, Дюма, испанский драматург Сорилья. Томан целиком сохраняет сюжетную канву народной и церковной легенды о возвращении великого грешника на путь праведный под воздействием великой силы женской любви. Но он попытался осмыслить эту легенду исторически. Рисуя Дон Жуана вслед за Э.Т.А.Гофманом - как "бунтаря против морали своей эпохи", и - вслед за Мериме - как жертву породившей его среды, чешский писатель стремится быть верным характеру изображаемой эпохи и избранной им среды.

В романе Томана Дон Жуан, которого вновь и вновь воскрешали Мольер и Гольдони, Байрон и Ленау, Пушкин и А.К.Толстой, предстает натурой сложной и противоречивой, сочетая в себе черты едва ли не всех своих значительных литературных предшественников. Это и всевластный феодал, ни перед чем не останавливающийся для удовлетворения своей прихоти, и вольнодумец, протестующий против церковной догмы о греховности всего земного, и титан страсти, восстающий против самого бога, и романтическая жертва вечной неудовлетворенности, вечного несоответствия реальности идеалу, и человек, пороки которого порождены воспитанием. Но духовный путь героя обретает внутреннюю логику и высокий смысл, поскольку он отражает подлинную диалектическую противоречивость исторического развития европейской культуры.

В XVII веке радостный свет Ренессанса уступает мистическому мраку барокко. И в этой борьбе света и мрака формируется характер томановского героя. В противовес комедийно-ренессансной трактовке похождений Дон Жуана Томан подчеркивает духовную опустошенность своего героя, внутренний холод, таящийся на дне страсти, эгоизм и феодальную жестокость, скрывающуюся за индивидуалистическим протестом против бога и общества. Ведь Ренессанс для Томана - это не только эпоха расцвета гуманизма, возрождения философии Античности, торжества научного эмпиризма, возникновения социально-утопических идеалов, не только эпоха великого искусства и великой литературы, но и эпоха индивидуалистического титанизма. Утверждение барокко не было лишь победой феодальной реакции и контрреформации, оно знаменовало собой кризис индивидуалистического ренессансного мировоззрения. Вот почему бунт дона Мигеля бесперспективен.

Герой Томана примиряется с богом. Но не с жестоким богом карающей инквизиции, а с богом последней возлюбленной дона Мигеля - прекрасной и самоотверженной Хироламы, с человеколюбивым богом монаха Грегорио. Для Мигеля последних лет его жизни, так же как для творчества его друга художника Мурильо, бог - символ альтруистического начала, символ всеобъемлющей любви. Служи богу, служа человеку, - таков итог духовных исканий героя романа. Писатель не делает его ни атеистом, ни социальным утопистом. И он прав, ибо это было бы насилием над логикой образа, над легендой, над духом времени.

Даже в искаженном цензурой виде роман был воспринят в Чехии 1944 года как смелый протест против фашистского "нового порядка", захватнических войн, фанатического мракобесия. А второе издание романа, вышедшее в 1945 году, позволило читателям познакомиться с полным авторским текстом и стало основой для перевода на многие европейские языки.

Если в повествовании о Дон Жуане Томан, вступая в полемику с великими литературными предшественниками (от Кальдерона до Ростана и от Шиллера до Чапека), стремится найти реальную психологическую разгадку характера человека, ставшего легендой, то в романе "После нас хоть потоп" (1963) о годах правления римских императоров Тиберия и Калигулы писатель полемизирует с легендой, созданной еще античными историками, и, опираясь на марксистский исторический метод, изучение малоизвестных источников и знание человеческой психологии, создает новую концепцию этой сложной эпохи. Нужно сказать, что историки отдали должное писателю, пригласив его на один из своих международных симпозиумов в качестве докладчика.

Согласно концепции Томана, Тиберий не зверь в образе человеческом, а мудрый, проницательный политик. Трудный путь к власти и логика политической борьбы постепенно превращают его в жестокого тирана, страдающего от собственного одиночества. Высокомерно презирая плебс, на который он мог бы опереться, император вынужден целиком полагаться на преторианскую гвардию и в конце концов оказывается обманутым им же возвеличенными приспешниками. Извергом, поначалу прикинувшимся благодетелем своих подданных, рисует писатель наследника Тиберия Калигулу. Загадочную метаморфозу, происшедшую с этим правителем, - метаморфозу, над причиной которой безуспешно ломали голову многие историки, - он объясняет и личными качествами Калигулы (безмерное честолюбие, извращенность, трусливая изворотливость), и объективной логикой событий (зависимость от сената и ненависть к нему).

Тиберию и Калигуле противостоят, помимо последних бескомпромиссных защитников римской демократии, философ Сенека и актер Фабий Скавр. Оба они убежденные тираноборцы. Но Сенека одинок в своей борьбе, и, проповедуя стоическое бесстрашие, он постоянно оказывается во власти страха, постоянно отрекается от самого себя. Бывший раб Фабий Скавр всем своим существом связан с плебейским Затибрьем, и ощущение народной поддержки дает ему огромную нравственную силу противостоять злу тирании и остаться верным собственной человеческой сути.

Народная масса, действующая как многоликий коллектив и персонифицированная в ряде эпизодических персонажей, - еще один активный герой романа. Автор сочно и многопланово рисует сцены из жизни римского плебса, свободолюбивого и гордого даже в эпоху императорского террора. Эти люди хотят жить трудом своих рук и презирают самые щедрые подачки. Чувство справедливости в них неистребимо. И роман завершается символической сценой: Калигула, направляющийся на казнь Фабия, видит собственную статую обезглавленную, поверженную в грязь. Актер Фабий, наложивший на себя руки в тюрьме, одерживает моральную победу над всесильным тираном.

Работе над романом о Сократе Йозеф Томан посвятил десять лет. Мешала болезнь, полиартрит. Слабело зрение... Если бы не помощь Мирославы Томановой, которая еще в 1943 году написала на историческом материале антифашистскую патриотическую пьесу "Колокол моего города", а также помогала мужу в работе над романами "Дон Жуан", "Славянское небо", "После нас хоть потоп", роман не был бы закончен. Йозеф Томан умер через два года после его выхода в свет - 27 января 1977 года.

Источник: статья российского литературоведа, богемиста, переводчика, поэта Малевича Олега Михайловича (24.06.1928 — 13.06.2013).

Книги

Смотреть 8Библиография

1925 - Slavnost léta, (Праздник лета) сборник стихов, драматических сцен и лирической прозы;

1926 - Zrání;

1927 - Háj, který voní skořicí;

1928 - Černé slunce (Черное солнце), пьеса;

1929 - David Hron (Дэвид Хрон), повесть;

1933 - Svět bez oken (Дом без окон), драма;

1933 - Člověk odnikud (Человек откуда-то), роман;

1934 - O nesmělém Kryšpínovi a nedočkavé Kateřině (О несмелом Кришпине и нетерпеливой Катержине), повесть;

1936 - Řeka čaruje, (Река чарует) лирическая пьеса, экранизирована;

1936 - Přítelkyně (Приятельница), пьеса, в соавторстве с Мирославой Томановой;

1938 - Žába na prameni (Жаба в роднике), пьеса, в соавторстве с Мирославой Томановой;

1938 - Vosí hnízdo (Осиное гнездо), роман…

Экранизации

1938 - Lidé pod horami

1946 - Řeka čaruje

Ссылки

Рецензии

Смотреть 2416 июля 2021 г. 11:38

1K

5 Но вечен Рим! (с)

Роман «Калигула» должен был бы называться «Тиберий и Калигула», поскольку чешский писатель Йозеф Томан в этой книге равно уделяет внимание последнему году правления императора Тиберия и первым годам власти его внука Калигулы. И Тиберия он рисует более сдержанными красками, не слишком концентрируясь на жестокостях, характерных для правления последних Цезарей, а вот описывая Калигулу, не упускает ни одного порочащего молодого императора факта из древних источников. Я, конечно, в исторической науке профан, но всё же ознакомилась с современными взглядами на правление Гая Юлия Цезаря по прозвищу Калигула. Пока только ясно, что современные историки к императору более благосклонны, чем античные авторы, отмечая его экономические, политические и общественные преобразования, особенно на начальном…

20 марта 2021 г. 15:01

1K

5 «Extra Romam non est vita» (Вне Рима нет жизни)

Очень долго не решалась читать эту книгу, годами не решалась. Из-за личности главного героя, печально известного кровавыми безумствами римского императора Гая Цезаря по прозвищу Калигула (Сапожок), как с детства называли его легионеры отца, полководца Германика, среди которых рос наш "Сапожок".

Но опасения мои оказались напрасны, в этом смысле на классика чешской литературы Йозефа Томана можно положиться, жутко-красочных описаний в романе нет, всё довольно умеренно. Томан – гуманист, он возмущается садистскими наклонностями Калигулы, но не смакует их.

Сам Калигула, как полноценный персонаж, появляется только к середине книги. А начинается повествование в январе 37 года незадолго перед кончиной императора Тиберия, который 11-й год скрывается вдали от Рима на острове Капри. Старый больной…