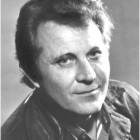

Геннадий Серебряков — о поэте

Биография — Геннадий Серебряков

Серебряков Геннадий Викторович — поэт, прозаик.

Родители Серебрякова родом из окрестностей знаменитого с.Палех, из крестьянских семей, приобщившихся к живописному делу: дед Серебрякова по отцу — потомственный богомаз, по преданию, и фамилия раньше звучала как Сереброковы (ковали серебряные оклады для икон). Отец Серебрякова, Виктор Алексеевич, мальчишкой убежал на фронт, стал красным командиром, чапаевским бойцом. Окончив командирскую школу, служил в дальних гарнизонах, в основном пограничных. Геннадий родился во время одного из переездов семьи, прямо в пути, а зарегистрировали его в г.Акмолинске. Отечественная война застала семью на западной границе, с последним эшелоном мать с детьми…

успели эвакуироваться. Детство Серебряков прошло в дедовской деревне Смертино в 5 км от Палеха.

Отец погиб на фронте. Пройдя более полутора тысяч километров, раненный в обе ноги, по вражеским тылам от границы до Брянщины, он стал начальником штаба партизанского соединения. «Партизанскому Суворову» — так звучит надпись на его обелиске. Сын узнал о фронтовой судьбе отца много позднее, из рассказов однополчан. Тема памяти о войне станет в его творчестве одной из главных и патриотически насыщенных.

Окончив индустриальный техникум, Серебряков работал на текстильных фабриках Поволжья. Стихи начал писать рано. Но серьезное увлечение пришло, когда в 1950-е поехал на целину, оттуда послал тетрадку стихов в Литературный институт, куда позже поступил учиться. Первые книги вышли в начале 1960-х. Материалом их служили жизненные впечатления, а пафос определялся атмосферой времени — безрассудным энтузиазмом молодых покорителей природы: «И я, прямой, как просека, сквозь заросли иду» («Просека», 1954); «В могучую грудь степную / Вбивается первый кол» («Целина», 1957).

Большую роль в самоопределении поэта сыграла журналистская работа: начинал Серебряков в шуйской городской газете «Знамя коммунизма», ивановской молодежной газете «Ленинец» (там и появились его первые поэтические публикации), позже работал в «Комсомольской правде», журнал «Молодая гвардия», входил в редколлегию «Нашего современника».

Публицистичность, гражданственность сразу определили его поэтическую индивидуальность. Идеологическая прямолинейность, патриотическая риторика часто перевешивали в его стихах 1970-80-х живую лирическую интонацию. Названия его стихотворений этого времени напоминают заголовки передовиц («Баллада о Серпе и Молоте», «Баллада о комиссаре»), а темы — политинформацию. Показательно такое признание: «мир разделен на белых и на красных / Есть цветовые гаммы, есть оттенки. / Но мир я вижу все-таки контрастным». Демократизм стиля и стиха сделал некоторые его поэтические произведения песнями («Гуси-лебеди», «Разговоры», «Любит — не любит»).

Живая лирическая стихия вырывалась наружу в пейзажной лирике, рождая запоминающиеся, незаемные образы и разнообразные интонации: «Снова закручинилась неясыть, / Плачет над пугливою водой» («На душе тревожно и неясно...», 1975); «В ресницах из рыжей осоки / Озерные стынут глаза» («Как будто бы неба осколки. ..», 1966); «Оранжевым конем стреноженным / Пасется солнце на лугу» («Вновь душу что-то растревожило...»); «Кудрявый и смуглый, как Пушкин / Кленок у дороги стоит» («Дорога на Болдино», 1971); «Пчелы дикие кружат. / Чернобылом горчит. / И хронометр кузнечика / Чутко / В травах стучит» («Вот и лета макушка...», 1978). Но порой и в этой теме поэт не избегал идеологической «нагрузки» («Маки»).

В творчестве Серебряков достаточно большое место занимают опыты в жанре поэмы. В них Серебряков идет по пути сочетания исторического со злободневным, биографического с беллетристическим («Первопроходцы» (1969-72); «Фронтовики» (1974-75). В этом ряду выделяется поэма-сказание о Палехе «Солнечные кони» (1971-76), умело расцвеченная оригинальной метафорической образностью: «когда же копытами кони / Ударили в сердце твое?»; «багряные краски мечты... пылающие, лихие, с расплавленным солнцем в крови».

Книга «Соловьи на снегу» (М., 1988) стала последней прижизненной книгой Серебрякова и ярко обозначила драму его поколения, не желающего отрекаться от своих идеалов. Публицистичность и риторика поэзии Серебрякова возрождаются в новом ракурсе: «Отечество не выбирают, / Отечеству принадлежат» («Заклинание»); «Припадут к лесной отчизне сердцем, / Чтоб ее от стужи отогреть» («Соловьи на снегу»). В то же время на этом общем фоне нельзя не заметить настоящих поэтических находок: «Вновь Россия едет, едет... / Но куда? / Куда? / Куда?!» («На вокзале»); «В глазах мировая тоска... / Лишь детство анютиных глазок / На строгом сукне сюртука» («К портрету Батюшкова с цветком в петлице»); «Как угли кисти распалила / И над собою подняла» («Рябина»).

Серебряков пробовал себя и в прозе. В 1985 он издал исторический роман о поэте-воине Денисе Давыдове. В последние годы начал работу над романом на близкую тему о старшем сыне Пушкина, Александре, профессиональном военном.

Растерянность и горечь жизненных итогов, творческая невостребованность новым временем звучит в поздних поэтических признаниях Серебрякова: «Сижу, в ладони уронив чело, / И об одном лишь думаю устало, / О том, как быстро прошлое ушло, / А будущее / Так и не настало».

Книги

Смотреть 7Рецензии

Смотреть 327 июня 2019 г. 17:30

690

4.5

В детстве Денис Давыдов был одним из моих любимых героев, во многом благодаря А.Ростоцкому в фильме "Эскадрон гусар летучих". Мне так понравилась эта личность и песни на стихи Давыдова, что любимой тете (вечному моему поставщику книжных раритетов из хранилищ библиотеки ДКЖ, где она проработала всю жизнь) пришлось потрудиться и достать для меня томик стихов поэта с его краткой биографией.

Именно …

2 октября 2021 г. 20:41

488

5 «— А в действительных сражениях полковник Давыдов участвовал?»

«Что же это было, в лесу? Луис, Луис, как ты мог подумать, что нечто хорошее может появиться там, где бродят такие..».

Но уже было слишком поздно, и он это знал.» (Стивен Кинг, «Кладбище мертвых животных»)

Портрет Дениса Давыдова. Джордж Доу, английский художник

Раньше, когда читал подборку книг, посвященных теме войны 1812 года, все казалось более натуральным, естественным и подлинным. Теперь же, …