Надежда Павлович — о поэте

- Родилась: 17 сентября 1895 г. , Ляудона, Лифляндская губерния

- Умерла: 3 марта 1980 г. , Москва, СССР

Биография — Надежда Павлович

Надежда Александровна Павло́вич— русский поэт, переводчик, критик. Член Союза писателей СССР.

Родилась 17 (29) сентября 1895 года в семье мирового судьи Александра Феликсовича Павло́вича, из старинного шляхетского польско-литовского рода Одровонжей (служил по судебному ведомству и в СССР). Брат Борис — юрист; сестра: Зинаида — учительница русского языка и литературы, была награждена орденом Ленина.

Ранее детство прошло в Вецпиебалге. С 1905 года жила в Новоржеве Псковской губернии. Окончила в 1912 году с золотой медалью Александровскую гимназию в Пскове, затем — Высшие женские курсы В. А. Полторацкой в Москве (историко-филологический факультет).

Опубликовала первые стихи в газете «Псковская…

жизнь» в 1911 году. Впоследствии печаталась в газетах, журналах и альманахах («Сполохи», «Альманах муз», «Записки мечтателей» и др.). Литературное становление Павлович прошло под влиянием В. Брюсова, Андрея Белого, Вяч. Иванова, А. Блока. По словам Павлович, Блоку нравилось её четверостишие: «У сада — есть яблони, / У женщин — есть дети, / А у меня — только песни, / И мне — больно»,— в ответ на которое он написал на своем сборнике «За гранью прошлых дней» (1920), подаренном ей, четверостишие: «Яблони сада вырваны, / Дети у женщин взяты, / Песню не взять, не вырвать, / Сладостна боль её».

Принимала участие в литературной жизни Москвы, была участницей литературного кружка при журнале «Млечный путь» (1915), выступала в литературных кафе; познакомилась с В. Брюсовым, Андреем Белым, Вяч. Ивановым, С. Есениным, Б. Пастернаком. В соавторстве с другими поэтами написала сценарий «Зовущие зори».

В 1917 г. вышла замуж за художника Георгия Ряжского. Развод в 1922 году .

После 1917 года — секретарь московского Пролеткульта, с М. П. Герасимовым занималась организацией отделения Пролеткульта в Самаре. В начале 1918 года в Москве на Молчановке (бывшая гимназия Гедеоновой) открыла студию стиховедения. Позднее — секретарь президиума внешкольного отдела Наркомпроса, работала под началом Н. К. Крупской.

В раннем творчестве была нечужда злобе дня. В 1918 г. в соавторстве с М. Герасимовым, С. Есениным и С. Клычковым написала агитсценарий «Зовущие зори». По её позднему признанию, «все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь её вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе». В рукописном сборнике «Тяжкий сон» ((1920, поэма «Отрывки из "Поэмы о заговоре"») описала диспуты в Политехническом музее, которые посещает героиня, расстрел восставших эсеров и кладбище расстрелянных за Ходынкой. В начале 1920-х гг. выступала (часто под псевдонимом Михаил Павлов) как критик (статьи «Поэты пролеткульта» (1921), «Письмо из Петербурга: Петербургские поэты» (1922), «Московские впечатления: Письмо из Москвы» (1922) и др.).

Член президиума Всероссийского Союза поэтов. В Петрограде организовала петроградское отделение Союза поэтов. В 1920—1921 гг. — секретарь Петроградского отделения Союза поэтов. С лета 1920 г. по март 1921 г. активно общалась с Александром Блоком, была его соседкой по дому на Офицерской улице и близкой подругой.

В 1921 году, после смерти Александра Блока, испытав тяжёлый кризис и уйдя из общественной и литературной жизни, по совету художника Льва Бруни приехала в монастырь Оптина пустынь, где познакомилась с оптинским старцем, иеросхимонахом Нектарием. По его благословению на два года осталась в Оптиной пустыне, стала сотрудницей (а потом и заведующей) Оптинского краеведческого музея. После закрытия монастыря в 1923 году занималась судьбой Нектария (спасая его от расстрела) и сохранностью реликвий обители. В конце 1920-х гг. перевезла архив и библиотеку Оптиной пустыни, сдав их в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина в Москве. Работала в Красном Кресте, помогала заключённым в тюрьмах, посетила находившегося в заключении Сергия Мечёва. С 1940-х гг. состояла в переписке с митрополитом Вениамином Федченковым.

Религиозные искания 1920-х гг. и усложнившийся контекст общественной жизни привели Павлович к поэтическому творчеству для детей. Также она занималась переводами (Я. Райнис и др.).

В годы войны были напечатаны два сборника её патриотических стихов.

Н. А. Павлович — автор поэмы «Воспоминания об Александре Блоке» (1939—1946) и прозаических воспоминаний о поэте (1960-е).

В изданиях Московской патриархии и зарубежных изданиях под чужим именем публиковались её религиозные сочинения. Один из её псевдонимов — Александра Надеждина. Под именем архиепископа Минского Антония (Мельникова) были опубликованы работы «Из Евангельской истории» («Христос — победитель смерти») и «Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай» (приуроченная к его прославлению).

С 1958 года дружила с В. Дудинцевым.

Её хлопотами в конце 1974 года руинированная Оптина пустынь получила статус памятника культуры. В 1970-х гг. с ней познакомились А. И. Солженицын и протоиерей Александр Мень.

Жила в Москве, в Мёртвом переулке на Арбате. Лето проводила в Юрмале, в Латвии.

В поздние годы писала религиозно-медитативные стихи. Подготовила к печати книгу воспоминаний «Неводы памяти».

Умерла в Москве 3 марта 1980 года. Похоронена в Москве на Даниловском кладбище (16 участок).

Книги

Смотреть 13Библиография

Тяжкий сон // РГАЛИ. Ф. 410. Оп. 1. № 2.

Из воспоминаний об Александре Блоке" // Феникс. Кн. I. — М., 1922.

Из воспоминаний о Блоке // Рупор. — 1922. — № 3.

Берег. — М., 1922.

Золотые ворота. — М., 1923.

Ванины гости. Стихи. — Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.

Капризник Тики (1925)

Паровоз-гуляка (1925)

Весёлая пчелка (1930)

Коза в огороде (1930)

Грибы. — М., 1930.

Манюшкина кружка. — М., 1930.

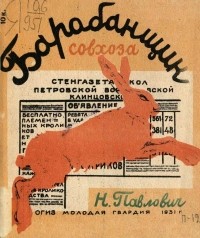

Барабанщик совхоза. — 2-е изд. — М., 1932.

Шелка победы. — Сталинабад, 1943.

Бранные кони. — Сталинабад, 1944.

Зовущие зори: сценарий в 4 ч. [в соавт. с С.Есениным, М.Герасимовым, С.Клычковым] / подгот. к публ. Н.Павлович // Литературная Рязань. Кн. 2. — Рязань, 1957.

Думы и воспоминания. — М., 1962.

Антоний (Мельников),…

Рецензии

Смотреть 231 июля 2024 г. 21:56

35

1

Том – маленький английский мальчик. Мальчик, который не хочет ходить в школу, ворует ключи у своей тети, чтобы съесть все сладости в шкафу, уродует тетину кошку, разрисовывает стены в тетином доме. И, если верить иллюстрациям красится, тетиной помадой... За все свои проделки тетя наказывает и ругает Тома, называя его большевиком.

Когда Тому тетя Полли дарит атлас, он спрашивает, где страна большевиков. Узнав о Ленинграде, Том сбегает и пишет тете письмо о том, что принят он в СССР как свой, что желает тете стать большевичкой. В итоге, Том стал большевиком и большим человеком, во всех смыслах этого слова. Видимо, теперь он разберется со всеми тетками в этой стране.

Конечно, это посредственно переделанная история о Томе Сойере. Но есть в книге кое-что более интересное: иллюстрации Бориса…