Богдан Кистяковский — об авторе

- Родился: 16 ноября 1868 г. , Киев, Российская империя

- Умер: 16 апреля 1920 г. , Краснодар, Российская империя

Биография — Богдан Кистяковский

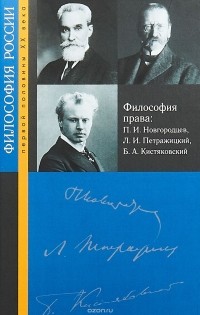

Богда́н (Фёдор) Алекса́ндрович Кистяко́вский (4 (16) ноября 1868, Киев — 16 апреля 1920, Екатеринодар) — русский правовед, философ и социолог неокантианской ориентации.

Родился в Киеве в семье профессора Киевского университета, юриста, криминалиста и деятеля украинского национального движения Александра Фёдоровича Кистяковского и Александры Иоанновны Михель. Имя Фёдор получил при крещении.

Сыновья:

Георгий (Джорж) Богданович Кистяковский (1900—1982) — американский доктор физики и химии, один из руководителей Манхэттенского проекта, советник президента Эйзенхауэра по науке.

Александр Богданович Кистяковский (1904—1983) — советский и украинский биолог, орнитолог, доктор биологических наук,…

профессор.

Среднее образование получал во 2-й Киевской (1878—1886, исключен из 7-го класса) и Черниговской (1886—1887, исключён) гимназиях; аттестат зрелости получил в 1888, сдав экзамен в Ревельской Александровской гимназии. С 1888 по 1892 год последовательно исключался с историко-филологических факультетов Киевского, Харьковского и юридического факультета Дерптского университетов за участие в подпольных украинофильских кружках и студенческих волнениях. Сблизился в это время с марксистскими и социал-демократическими деятелями, получил репутацию «родоначальника марксизма в Киеве». Его арестовывали в австрийской Галиции по подозрению в шпионаже (1889); задерживали в России близ австрийской границы и содержали в киевской тюрьме (1892); он отбывал годовую высылку под полицейский надзор в Либаве.

В 1895 году выехал за границу: обучался в Берлинском университете, Сорбонне, Страсбургском университете — в 1898 году защитил докторскую диссертацию по философии «Общество и индивидуальность», которая была опубликована в следующем году в Берлине на немецком языке и получила высокую оценку немецких учёных. В 1901—1906 годах (с перерывом) работал в Гейдельбергском университете. Часто выезжал за границу для продолжения обучения и в дальнейшем.

Жил в Петербурге, Киеве, Москве. Участвовал в создании «Союза освобождения». В начале XX века отошёл от марксизма. Принимал участие в журнале «Освобождение», сборниках «Проблемы идеализма» (1902, статья о русской социологической школе) и «Вехи» (1909, статья «В защиту права», о правовом сознании российской интеллигенции). С 1904 в Киеве сотрудничал в журнале «Вопросы жизни». Редактировал сочинения М. П. Драгоманова (том I, Москва, 1908). Являлся редактором «Критического обозрения» (1907—1910), «Юридического вестника» (1913—1917), «Юридических записок» (1912—1914).

С 1906 года — преподаватель государственного и административного права в Московском коммерческом институте, одновременно читал лекции на Высших женских курсах. В 1909 году в качестве магистра государственного права был принят приват-доцентом в Московский университет. Поддержал протест профессуры против нарушения университетской автономии, отказался от преподавания в Москве и перешёл в ярославский Демидовский юридический лицей приват-доцентом, позднее профессором по кафедре энциклопедии и истории философии права (1911—1916). С 1917 года профессор Киевского университета. Один из организаторов Украинской Федеративно-Демократической Партии (1917).

В 1919 году был избран действительным членом только что созданной Академии наук Украины и вместе с её первым президентом В. И. Вернадским совершил поездку в Ростов-на-Дону к А. И. Деникину с целью защиты интересов академии, во время которой заболел, перенёс операцию и умер в Екатеринодаре.

Книги

Смотреть 10Библиография

Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie (Берлин, 1899; докторская диссертация)

Общество и индивид // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 103—115. / Пер. Е. М. Довгань.

Идея равенства с социологической точки зрения // Мир Божий. 1900, № 4

Категория необходимости и справедливости при исследовании социальных явлений // Жизнь. 1900, № 5-6

Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем. (Проблемы идеализма, 1902)

В защиту научно-философского идеализма / Б. А. Кистяковский // Вопросы философии и психологии. — М.: Моск. психол. общ-во, 1907. — Кн. 1 (86)

Реальность объективного права // Логос. 1910. кн. 2

Право как социальное…

Ссылки

Рецензии

Смотреть 417 февраля 2016 г. 19:06

1K

5

Был такой взгляд на сущность, на собственное содержание известной части русского общества, способной к саморефлексии. Часть эта называлась интеллигенцией. Взгляд на самоё себя – «Вехи».

Разбирать в миллионный раз то, что уже больше века разбирается на кусочки профи-мыслителями – нет, в этом смысла, на мой взгляд, нет никакого. Как представляется, назначение, «миссия» - по-современному, - книжки в ином: средство самопознания. Для тех, кто по многочисленным или не очень признакам относит себя к той части общества, которая способна на саморефлексию.

Как это у Ницше: если ты смотришь в бездну, то и бездна смотрит в тебя. Ну, вот. Трудно спорить и с Ницше, и с «Вехами». Бездны там такие открываются – за что бы схватиться успеть! Не согласны мы с критиками «Вех» слева, то есть…

19 апреля 2015 г. 18:29

532

4

Проблеск здравомыслия, выдаваемый за величайший интеллектуальный прорыв...

По мне, так вершиной русского религиозно-философского «ренессанса» так называемого Серебряного века был публицистический сборник «Вехи». До сих пор с ним носятся, как с чем-то выдающимся, (при «гласности» его «переоткрыли»). А чего носиться то? Собралось несколько «подданных российской империи» и с большим трудом и сопротивлением, внутренним и внешним, высказали несколько здравых (с)мыслей, разбавленных полуправдой. Предложили помимо верного анализа, несколько новых сказок. Но для той «парадигмы» это действительно был прорыв, в обстановке когда мышление русских было зажато между базаровщиной и поповщиной, замутнялось антинациональными взвесями, то был несомненный успех, увы, не развитый. Потом уже «из глубины»…