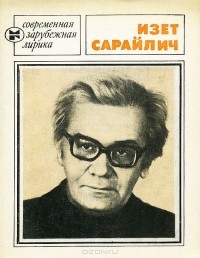

Изет Сарайлич — о поэте

- Родился: 16 марта 1930 г. , Добой, Босния и Герцеговина, Королевство Югославия

- Умер: 2 мая 2002 г. , Сараево, Босния и Герцеговина

- Вид произведений: Поэт

- Язык: Боснийский

- Страна: Босния и Герцеговина

- Период: XXI век

- Род деятельности: Преподаватель

Биография — Изет Сарайлич

САРАЙЛИЧ ИЗЕТ (Sarajlić Izet, 16.03.1930, Добой, Босния и Герцеговина – 02.05.2002, Сараево) – боснийско-герцеговинский поэт, философ. Детство провел в Требине и Дубровнике. Гимназию и философский факультет университета окончил в Сараево, защитил докторскую диссертацию по философии. Там же жил и работал редактором журнала «Живот» (с 1958), а с 1961 – в издательстве «Веселин Маслеша»; профессор философского факультета. Лауреат многих национальных и международных литературных премий. Книги его стихов переведены более чем на 15 иностранных языков.

С. начал печататься с 1948. Первую книгу «На встрече» («U susretu») выпустил в 1949, последний прижизненный поэтический сборник «Книга прощания»…

(«Knjiga opraštaja») – в 1996. Всего им написано более 30 книг: стихи, путевые заметки («Путешествую и говорю»/«Putujem i govorim», 1967), очерки («Портреты друзей»/«Portreti drugova», 1965), мемуары («Кого завтра будут возить таксисты»/«Koga će sutra voziti taksisti», 1974). С. принадлежит к поэтам, для которых всегда были интересны общественные, часто сиюминутные, злободневные проблемы и сугубо личные переживания, соединение будничного с историческими событиями в милой его сердцу Европе, простирающейся «от Требине до Тулы» («Европа воскресным утром»/«Evropa njedeljom ujutru», 1965). Не менее важным для поэта было и неотступное следование ясности слова и в свободном и в рифмованном стихе, жанре сонета, элегии или стихотворении-письме. Свое поэтическое кредо он предельно искренне выразил в стихотворении «Может быть кто-то» («Možda neko», 1976): «…все, что с песней случилось моей, // то стряслось и со мною. Однажды. Когда-то. // Я себя лишь пишу. Разделяю судьбу своих книг. // Если горло свело – и у песни сжимается горло» (перевод И. Иванова). Этому принципу С. остается верен всю жизнь, как и нескольким, чрезвычайно важным для него темам и мотивам. Одной из таких тем стала Вторая мировая война, судьба военного поколения, память о погибших – молодых, «недоживших и недолюбивших». Написанное им в 1953, ставшее знаменитым и переведенное на многие языки стихотворение «Рожденные в двадцать третьем, расстрелянные в сорок втором» («Rođeni dvadeset treće, streljani četerdeset druge») наиболее ярко воплощает сквозной для всего его творчества мотив. Неслучайно оно дало название сборнику, вышедшему в 1981, когда тема войны стала в Югославии непопулярной. К ней поэту пришлось вернуться и в 1990-е («Сараевский военный сборник»/«Sarajevska ratna zbirka», 1992; вышло 5 изданий). Гуманистические идеи, все громче заявлявшие о себе во всех югославских литературах с 1950-х, зазвучали в произведениях С. так пронзительно не только потому, что он сам пережил расстрел фашистами своего старшего брата-гимназиста, но также благодаря тому, что они проецировались на счастливое состояние влюбленного лирического героя («Серый уик-энд»/«Sivi vikend», 1955; «Минута молчания»/«Minuta ćutanja», 1960). В эти годы к нему (и не только к нему) приходит понимание необходимости «возвращения человека к малым вещам, настоящего возвращения к себе», понимание того, что марши и мажорные песни (а им он тоже отдал дань в первом сборнике) вытесняет лирика. Предельно личное, интимное чувство проникает в самую сущность его поэзии, но, наполняясь конкретными событиями, названиями разных стран и городов, именами известных и неизвестных людей, она в то же время приобретает символическое звучание. Таковы его письма в стихах к друзьям, приятелям и знакомым, к великим поэтам прошлого и своим современникам («Письма»/«Pisma», 1974), среди них много русских имен: от А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, О.Э. Мандельштама и Б.Л. Пастернака до Е.М. Винокурова, Е.А. Евтушенко и А.А. Вознесенского. О глубоком знании русской поэзии говорят переводы из нее, собранные С. в антологию «Так велика Россия» («Tako velika Rusija», 1967). Они выражают верность тем вечным ценностям, без которых нет жизни и которым, по мысли С., современные авангардисты объявили «тотальную войну», отказываясь от тепла человечности, самих слов «я тебя люблю» (стихотворение, посвященное хорватскому поэту Д. Цесаричу). Символично звучат сами названия некоторых его произведений: «Тяжело любви, все тяжелее» («Teško je ljubavi, sve teže», 1964), «Во славу любовных писем» («U slavu ljubavnih pisama», 1979), «Некролог глаголу любить» («Nekrolog glagolu voljeti», 1979), «Кризис любовной поэзии» («Krizis ljubavne poezije», 1981). Жизнь трудна, в ней много «горечи обманутых ожиданий», но она и прекрасна; «революционеры, – обращается поэт к ним, – давайте не будем менять мир», сохраним то, что досталось нам от отцов («Revolucioneri, hajde da ne mijenjamo svijet»). Поэт продолжал развивать глубоко прочувствованное им и высказанное в обращении к поэтам мира в 1976 на проходивших в Македонии Стружских вечерах поэзии: «Обещайте // до следующей встречи оставаться детьми. // Обещайте // не погибнуть ни на одной войне. // Обещайте написать хотя бы пять песен о любви. // Обещайте весь мир сделать домом своим. // Обещайте. // Я обещаю» («После Струги»/«Nakon Struge», перевод И. Чивилихиной). С. данное обещание выполнил, до конца своих дней оставаясь преданным сторонником поэзии сугубо субъективного переживания больших и малых событий, сочетая мифологизацию личного чувства со способностью говорить «человечеству – ты».

(Г.Я. Ильина)

Книги

Смотреть 2Библиография

Публикации на русском языке:

Избранное (1985)

в сборнике Из современной поэзии народов Югославии (1972)