Автор

Дмитрий Опарин – лучшие книги

- 1 произведение

- 26 изданий на 2 языках

По популярности

-

Истории московских домов, рассказанные их жителями Дмитрий Опарин, Антон Акимов

ISBN: 978-5-699-91299-5 Год издания: 2016 Издательство: Эксмо Язык: Русский Это рассказ о двадцати пяти жилых московских домах, построенных с XVII века по 1920-е годы. Каждая глава посвящена одному дому и состоит из исторического экскурса и воспоминаний жителей, сопровождается архивными документами, старыми и новыми фотографиями дома. Несколько лет автор текстов Дмитрий Опарин и фотограф Антон Акимов вели рубрику об исторических домах в журнале "Большой город". Когда рубрика закончилась, они продолжили собирать воспоминания жителей, искать старые фотографии и архивные документы, пробираться на чердаки и черные лестницы, фотографировать сохранившийся паркет и покрашенную в несколько слоев лепнину. В результате получилась эта книга. -

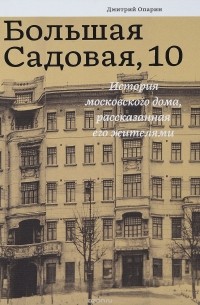

Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями Дмитрий Опарин

ISBN: 978-5-9950-0768-5 Год издания: 2018 Язык: Русский -

Культура мигрантов Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский В этом выпуске мы говорим о культуре среднеазиатских мигрантов в России и о редких московских проектах, затрагивающих тему трудовой миграции. Почему о среднеазиатской миграции так мало говорят в театре и кино, а сами мигранты практически не участвуют в производстве местной культуры и не инициируют новых культурных проектов в российских городах? Как получилось, что образ культурного многообразия в России сводится к народной песне и танцу в национальных костюмах, а празднование Навруза на ВДНХ напоминает ностальгирующим москвичам советское прошлое? Наконец, почему многие мигранты не готовы говорить о своем травматическом опыте и вообще не хотят, чтобы окружающие их воспринимали как мигрантов. Наш гость – антрополог Марк Симон из Московской высшей школы социальных экономических наук. Марк рассказывает о киргизском любительском театре в Москве и о чем поет российско-таджикская певица Манижа в песне «Недославянка», о самом известном и, наверное, самом удачном театральном проекте посвященном среднеазиатской миграции «АКЫН-ОПЕРА» и о нашумевшем фильме «Айка». Подписывайтесь на инстаграм «Тоже России» Над выпуском работали: Ведущие – Мария Семендяева, Дмитрий Опарин Редактор – Настя Курганская Монтаж – Арсений Зинуков, «Подкастерская» Музыка – Сергей Дмитриев Обложка – Светлана Цепкало Фоторедактор инстаграма – Катерина Мигаль Мы записываем этот подкаст на студии проекта «Полка» Марк Симон. Инсценируя городское разнообразие: мигранты на театральной сцене Берлина и Москвы // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2020. 12(1):15–4 Малахов, Владимир, Саодат Олимова и Марк Симон. 2018. «Творчество мигрантов как проблема социологии культуры: выходцы из Таджикистана в России» // Неприкосновенный запас 119 (3):30–54. Страница спектакля АКЫН-ОПЕРА на сайте Театра.doc Страница спектакля «Сван» в Центре Мейерхольда Манижа «Недославянка» Трейлер фильма «Айка» Статья о Фатихе Акине – немецком режиссере турецкого происхождения Bringing Her Turkish Background to German Theater // The New York Times -

Музыкальные эксперименты 1920-х Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский Музыка тракторов и заводов, оркестры из подручных материалов и оркестр без дирижера – эти изобретения советской музыки 1920-х были за прошедшие 100 лет хорошо забыты. В отличие от архитектуры и живописи, музыкальные эксперименты раннесоветского периода так и не получили настоящего признания. Почему так вышло, и чем может быть интересна забытая музыка 20-х, Дмитрию Опарину и Марии Семендяевой рассказал Пётр Айду, музыкант и основатель воссозданного оркестра «Персимфанс». -

Постсоветская пустота Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский Что происходит в деревне, когда оттуда все уехали? Кто переезжает в места, которые покинули «местные»? Почему опустевшие деревни так нравятся фотографам и что делать антропологу в местах, где никого нет? В этом выпуске подкаста «Тоже Россия» мы говорим с Даце Дзеновска – антропологом, профессором Оксфордского университета, специалистом по миграции. Даце исследует повседневность регионов, откуда массово уезжают жители. Мы попытаемся понять, что такое пост-социалистическая пустота – заброшенные деревни Костромской области и сельская местность Восточной Латвии, уральские моногорода и военные городки от Восточной Германии до Чукотки. И хотя жители этих мест зачастую определяют ситуацию, в которой они оказались, как «пустоту», мы увидим, что эта пустота никогда не бывает пустой. -

Города Арктики Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский Арктика занимает одну пятую часть территории России, и проживает там всего около 2% населения страны, однако именно этот регион обеспечивает четверть всего экспорта. Как это ни удивительно, но Арктика ещё и самая урбанизированная часть России – 89% местных жителей могут назвать себя горожанами. Сегодня можно говорить о том, что в северной части России сформировались очень разные формы городской культуры. Какие есть в России арктические города, как они появились и что с ними происходит сейчас? Что общего и отличного у временных вахтовых городов и старых царских центров колонизации, молодых нефтегазовых центров Западной Сибири и городов, обременённых лагерной историей? В этом выпуске мы говорим с ведущим научным сотрудником географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Надеждой Замятиной, обсуждаем историю и современность арктической урбанизации и исключительную миграционную динамичность Арктики и в целом российского Севера. Не пропала ли романтика освоения и почему отпуск для северян – это действительно «маленькая жизнь», какую роль играет Петербург для северных городов и по какой причине Арктику называют «территорией возможностей»? Подписывайтесь на инстаграм «Тоже России» Над выпуском работали: Ведущие – Мария Семендяева, Дмитрий Опарин Редактор – Настя Курганская Монтаж – Александр Выражейкин, «Подкастерская» Музыка – Сергей Дмитриев Обложка – Светлана Цепкало Фоторедактор инстаграма – Катерина Мигаль Мы записываем этот подкаст на студии проекта «Полка» Надежда Замятина. Арктические города: воля к разнообразию. Надежда Замятина. «Караван-сараи»: типологические особенности арктических городов. Надежда Замятина. Как могут развиваться арктические города? Надежда Замятина. Салехард и Воркута: по разные стороны Замятина Н. Ю. Арктическая урбанизация как фронтир // Научный вестник ЯНАО № 3 (92). Обдория: история, культура, современность. – Т. 92. – Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа Научный центр изучения Арктики Тюмень, 2017. – С. 114–120. Замятина Н. Ю. Пульсирующие города и фронтирная урбанизация Российской Арктики // Пути России. Север – Юг : Сборник статей. Том XXIII / под общ. ред. М.Г. Пугачевой и В.П. Жаркова. – Общество с ограниченной ответственностью Нестор-История Москва; Санкт-Петербург, 2017. – С. 22–30. Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Феномен урбанизации в комплексном развитии Арктической зоны // Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской Федерации : сборник избранных трудов по материалам Всероссийской науч.-практ. конф. [14-16 сентября 2017 г., г. Северодвинск : 16+] / Сост.: Е. Н. Богданова, И. Д. Нефедова. – Кира Архангельск, 2017. – С. 168–173. New Mobilities and Social Changes in Russia's Arctic Regions, London: Routledge. 2017 Gertrude Saxinger. “Lured by oil and gas: labour mobility, multi-locality and negotiating normality & extreme in the Russian Far North”, The Extractive Industries and Society Journal 3/1, 2016 pp. 50-59 Akhmet Yarlykapov (2019) Divisions and Unity of the Novy Urengoy Muslim Community, Problems of Post-Communism О музее вечной мерзлоты в Игарке -

Малые города России Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский Вопреки расхожему мнению, далеко не все жители России стремятся обосноваться в городе-миллионнике. Около 70% городов в нашей стране – малые города, с населением не более 50 тысяч человек, где от работы до дома пешком бывает 10 минут, а большинство жителей могут лично знать мэра и начальника полиции. Чем такой город отличается от деревни? И в чем разница между наукоградом и старинным уездным городом, моногородом и маленьким сателлитом миллионника? Образ жизни малого города в массовой культуре неотрывно связан со штампами еще XIX века, но сегодня идея жить в небольшом сообществе, ходить пешком на работу и проводить время на природе кажется привлекательной все большему числу горожан. Так почему же малые города так и остаются на обочине общественного интереса? На эти вопросы ответит Мария Гунько, географ и геоурбанист (Институт географии РАН, НИУ ВШЭ). -

Образ зла в русском средневековье Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский В этом выпуске мы решили поговорить о том, каким видели ад жители средневековой Руси. Когда ждали наступления конца света, как это отразилось в искусстве и как на это повлияли политические события? Почему русские черти выглядят совсем иначе, чем европейские черти, кто входит в адскую Троицу и где в храме всегда изображали посмертные муки грешников? И главный вопрос – неужели этими зачастую наивными и обобщенными образами можно было кого-то напугать, или у них была другая цель? В гостях у Марии Семендяевой и Дмитрия Опарина директор центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени РГГУ Дмитрий Антонов, автор нескольких книг о русском средневековом изобразительном искусстве, в том числе, в соавторстве с Михаилом Майзульсом, – книги «Анатомия ада. Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии». -

Прялки, сундуки и наличники – декоративное крестьянское искусство Дмитрий Опарин, Мария Семендяева

Год издания: 2000 Язык: Русский Как связаны строительство русского флота при Петре I и узоры на деревянных наличниках? А какое влияние оказал герб Великобритании на роспись домашних шкафов на Русском Севере? Зачем крестьянкам на самом деле были нужны расписные прялки? Кто мог себе позволить расписные грабли? Каким вообще было представление о прекрасном у русских крестьян, и как они украшали свою повседневность? Русское народное крестьянское искусство у большинства людей ассоциируется с советскими подарками иностранным делегациям и провинциальными краеведческими музеями. Однако реальный мир крестьянского творчества был невероятно широк и еще ждет своего большого исследования. Мы сегодня лишь по осколкам былой роскоши можем судить о том, насколько разнообразные ремесла существовали в ныне заброшенных лесных деревнях или поволжских селах. Эти и многие другие вопросы Мария Семендяева и Дмитрий Опарин обсудили с коллекционером и популяризатором крестьянского декоративного искусства Григорием Тубольцевым.