Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

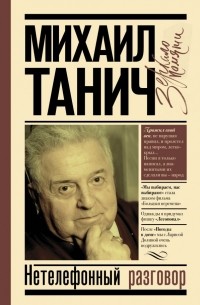

© М.И. Танич (наследники), 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Жизнь – отвратительная штука, но ничего лучше не придумали

Играла музыка в саду…

Состоявшийся вариант

Есть среди снимков в этой книге один неприметный, любительский: в перешитой шинели и блатной ростовской кепочке стою на палубе пароходика, плывущего по Тихому Дону. Найдите его сразу, не мешкая, и потом продолжайте чтение. 1947 год. Конец апреля, шолоховские места. Мне двадцать три года, я полон надежд и планов, просто здоровья, впереди – вся жизнь с ее тысячей вариантов. Я только что простился со случайной любовью, молоденькой казачкой, которая почему-то, наверное, нарочно для меня, жила одна в огромном доме у самого дебаркадера «Багаевская», и пароходик, как всегда на реке, плевал на расписание и запаздывал часа на четыре, и дошлепал до нас уже под утро.

Итак, стою на палубе после бессонной ночи, полной объяснений в вечной любви, слез и поцелуев. Любовь была неловкой, застенчивой («мы же почти незнакомы!»), как следствие разговоров – ну, до чего могут договориться двое двадцатилетних – мальчик и девочка – на рассвете теплого апреля месяца, когда познакомивший их друг сладко сопит в соседней комнате пустого казачьего дома? И пароходик хоть и опаздывает, но вот-вот загудит у причала и скорее всего разлучит их навсегда?

Впереди – предмайские хлопоты, плыву в столицу моей юности, город Ростов-на-Дону. И предстоит: а) целая счастливая жизнь, б) получить и истратить денежки за написанные мелом на клею по красной бязи два десятка первомайских лозунгов – традиционный заработок студента архитектурного факультета и в) вообще предпраздничная суета в связи с 1 Мая. Был такой красный день календаря – «Боевой смотр международной солидарности трудящихся». Сейчас рука с трудом выводит эти черт-те кем придуманные торжественные слова, а тогда 1 Мая гремели по всей стране духовые оркестры, на трибунах, наскоро сколоченных, стояло мордатое начальство с красными бантами, а мы топтались, построившись в колонны, с искусственными цветами, под песни Леонида Утесова и Изабеллы Юрьевой. Фантасмагория! И где-то рядом с этими построенными колоннами прохаживался и посмеивался Мессир Воланд, наш будущий знакомец – он еще лежал в столе у Елены Сергеевны Булгаковой.

Мы были с Никитой Буцевым в гостях у его родителей. Просто так, на несколько дней вырвавшись из голодной студенческой жизни живущего по карточкам города, – в рай хлебосольного дома: отец Никиты много лет заведовал продуктовым магазином «Рыбкоопа» в станице Багаевской. Можно представить, как принимали в казачьем дому единственного сына!

Вы знаете, что такое каймак? Это собранные вершки с топленого молока, розовые, с коричневой корочкой. Это – среди всех молочных деликатесов – как небоскребы рядом с хрущевскими пятиэтажками. Так вот каймак в глечиках вносили и вносили из погреба к завтраку. А к обеду был казачий борщ с курицей (лучшая уха – из петуха!) и жареный сазан, да еще с жареной же сазаньей икрой – тоже небоскреб среди рыбных шлягеров!

А днем на мотоцикле мы ездили ловить, а потом варили раков – огромных зеленых речных ихтиозавров нашего времени. А вечером женихались, неуклюже ухаживая за местными девицами, под семечки, столичные кавалеры из города Ростова-на-Дону. Одно из знакомств вам уже известно, как закончилось. Короче говоря, для описания этого холидея нужно перо нашего Николая Васильевича Гоголя или, в крайнем случае, ихнего Марка Твена.

Значит, стою на палубе парохода, с еще не остывшими поцелуями на губах, отвечаю гудками на гудки встречных суденышек, полон раздумий о ближайшем и дальнем будущем, обещавшем этому молодому человеку с боевыми орденами и медалями миллион вариантов. Один другого заманчивей.

Во-первых, закончить институт, послать к черту и забыть весь этот сопромат и начертательную геометрию с ее эпюрами, получить диплом с отличием, с перспективой стать главным архитектором Москвы. Ну кто же в двадцать три года согласится на меньшее?

Во-вторых, совсем непонятно, что стихам, которые пишутся с детства, грош цена в базарный день, но видится свой двухтомник, почему-то в синем переплете, на полках городской библиотеки, где-то рядом с Твардовским – на «Т». Вот вам и еще один вариант: Михаил Лермонтов!

А мечта надеть майку футбольного ЦДКА, да не какую-то, а именно с номером «9», чтобы рядом с Федотовым мелькать на поляне и в отчетах о матчах в газете «Советский спорт»! Короче говоря, мечты не имеют границ ни в пространстве, ни во времени, ни в подвинутом разуме.

Помните? Были последние числа апреля 1947-го года. А на 30 апреля судьба заказала мне совсем другой, к сожалению, сбывшийся вариант. Уже было закончено оперативное следствие по политическому делу трех студентов, которое Ростовская госбезопасность холила и пестовала почти что целый год. Фотографировали этих шпионов своими длиннофокусными аппаратами с другой стороны улицы, а как же? Надо же было выявить все их тайные связи!

Некоторые из моих студенческой поры снимков я потом, читая наше пухлое дело, видел в длинном конверте, прилепленном к папке, как вещественные доказательства нашей антисоветской деятельности. Только сделаны они были из-за спины нашего фотографа их умельцем и были размером два на восемнадцать, представляете? И наш фотограф тоже был зафиксирован и мог впоследствии разделить наш срок на лесоповале. Слава Богу, его пощадили.

А связи здесь были простые – бутылка водки, разлитая в пивные кружки в знаменитой пивной на Богатяновском. Но уже было заготовлено место на полу в тюрьме на том же Богатяновском. И уже подшиты все доносы, вызваны все свидетели, которые «на забоюсь» подписали им что угодно.

И уже был переломлен мой позвоночник на шесть лет, а потом и навсегда, только я не знал об этом, стоя на палубе пароходика, плывущего из станицы Багаевской в город Ростов-на-Дону. Навстречу тому единственному состоявшемуся варианту моей жизни, о котором я и попытаюсь рассказать вам в этой книге.

Конец подписи к фотографии.

Человек за бортом

Зачем пишу-то? А кто бы знал! Смутили, соблазнили небольшими деньгами – в большие бы не поверил, это всегда обман, у меня их и не было никогда, озадачили.

– Ты повспоминай, жизнь твоя – это ж радуга! Ну попробуй – строчечка за точечкой…

Да уж, радуга: все семь цветов – черные!

И вот я согласился, заточил угольки, загрунтовал пространство, кисти помыл. А чего писать, не придумал.

Свой портрет на фоне времени? Кому я нужен? А если о своем времени? О моем ведь только я и могу!

Так появились первые мои иероглифы прозой, раньше всё в столбец, с малолетства.

Это как вообще-то делается? Выдумывается герой, и ведет его, придуманного, автор по знакомым своим улицам и городам. Или же сам путешествует по выдуманным странам и временам.

Так, слово за слово, и покатился Миша по нестойкому таганрогскому снегу на лыжах, кое-как зацепившись палкой за борт проезжей полуторки, одного опасаясь – как бы не остановился и не надавал по шее дядька-шофер. А за что, собственно? Снег был теплый, но была, была зима в Таганроге!

Завещание

«Пришла пора и нам иметь воспоминания о том, с кем был и с кем расстался впопыхах, слетел с небес неясный ангел покаяния на не умеющего каяться в грехах». Это из моей малоизвестной песни.

Но с чего-то же они начинаются, воспоминания! А вот с чего.

Вот такое оптимистическое размышление! А после – надо вызывать духовника и нотариуса. И – «находясь в здравой памяти, в присутствии нижепоименованных»…

Клиническая смерть! Вся-то жизнь вспыхивает одномоментно на экране черно-белого немого кино, куда мы просочились без билета.

Кино, в котором я – и герой-любовник, и злодей, и все двулико, как полицейские и воры.

Кино, а также книги и картины, и всё в искусстве и около бывает всего двух видов: художественно и нехудожественно. Город Таганрог, малая моя родина, город художественный. Заложенный Петром Первым во время Азовского похода строго по плану, наподобие маленького Санкт-Петербурга, а не как сивка-бурка вывезет – он еще помнил, перед тем как мне появиться на свет, шагавших по тротуарам белогвардейцев. По Елизаветинской, по Екатерининской. Простые, как династия, названия! Николаевская совсем не то, что улица Фрунзе. А потом красноармейцев, эти, мне кажется, шагали строем по мостовой. И пахло махоркой.

Улицы одним, а переулки обоими своими концами спускались к морю, полному рыбы, парусов и больших пароходов. Впрочем, как говорится, и деревья были большими.

А по замерзшему зимой заливу бегали мальчишки на самодельных коньках, привязанных чем попадя к буркам и валенкам. И ветер гнал буера – парусники на салазках, я таких после нигде не видывал – сгинули в моем разноцветном, в духе Кустодиева и Юона, детстве!

Скорей-скорей, перо! Клиническая смерть – это еще не конец, и есть надежда разглядеть с высоты лет поля Аустерлицких баталий!