Больше рецензий

3 августа 2011 г. 17:01

362

5

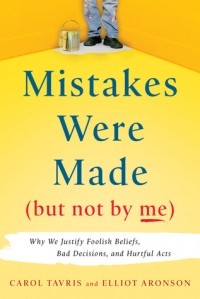

РецензияЗдесь выписки, которые я делал по мере чтения книги, приводятся целиком: они не заменят самой книги (особенно, в части множества примеров, которыми она наполнена), но дадут идею её содержания. Всем изучающим социальные науки или науки о человеке работа Тэврис и Аронсона, вообще говоря, обязательна к прочтению.

Люди склонны оправдывать свои ошибочные действия, и в своём самооправдании они нередко противоречат очевидным фактам. Самооправдания питаются энергией когнитивного диссонанса – «напряжения, которое возникает, когда человек придерживается двух психологически несовместимых мнений» (Леон Фестингер). Теория когнитивного диссонанса противоречит бихевиористскому подходу, согласно которому люди стараются получать удовольствие и избегать наказаний: сложные и даже болезненные процедуры инициации могут сделать вступление в группу более желанным, трудности на пути достижения цели – увеличить важность цели. Другое следствие теории диссонанса: предвзятость подтверждения (confirmation bias), склонность людей прислушиваться только к той информации, которая совпадает с их убеждениями. Ещё большую щепетильность мы проявляем, когда размышляем о необратимых решениях: возможно, мы даже уговорим наших друзей принять то же решение, чтобы ещё больше оправдать себя. Теория диссонанса также опровергает популярную «теорию выпускания пара»: агрессия может породить только агрессию («Мы ведь не зря ударили его, он – козёл!»), а хорошее действие по отношению к человеку улучшит наше мнение о нём («Мы любим тех, кому делаем добро»). Похожим на подобный «порочный круг» образом развёртывается «пирамида выбора»: одно (возможно, случайное) решение может определить наши решения и наш образ самих себя на долгие годы вперёд (об этом хорошо писал Дэн Ариэли). Интересна интерпретация экспериментов Милгрома с точки зрения самоубеждения: люди, убедившие себя, что ещё 10 вольт разряда не причинят вреда, подчиняются организаторам эксперимента и дальше идут по наклонной. Бороться с диссонансом сложно: осознание проблемы, рефлексия и сила воли могут помочь.

Во второй главе даются примеры тех путей, которыми самооправдание заставляет нас совершать неблаговидные поступки: небольшой подарок располагает к дарителю (мы хотим отдать ему что-нибудь взамен, т.к. реципрокность естественна для человека, но что если даритель – фармацевтическая компания, подкупающая врача?), предрассудки удерживают нас от найма на работу людей с другим цветом кожи. И каждый раз люди думают, что они-то точно неуязвимы для этих предрассудков, неподкупны и т.д. Примеры Джеба Магрудера (участника уотергейтского скандала) и сенатора Тома ДеЛэя (принявшего приглашение на дорогой гольф-курорт Сент-Эндрюс от замешанного в коррупционном деле лоббиста) показывают, как, уступая в мелочах, мы в итоге продаёмся со всеми потрохами. Противоположный пример: сознательно окруживший себя в правительстве своими врагами Авраам Линкольн, который в трудный момент видел все возможный варианты – любое его действие осуждалось «командой соперников».

В третьей главе рассказывается, как «тоталитарное эго» переписывает наши воспоминания о прошлом, чтобы они соответствовали нашему образу себя и требованиям, предъявляемым нами окружающими: человек легко может вообразить, что его похищали пришельцы или что в детстве он прошёл через концентрационный лагерь. И с этой проблемой можно бороться: достаточно внимательно проверять факты, задавать вопросы (похожим образом Элла Панеях в «Правилах игры» рассказывает о том, как она восстанавливала реальную картину своего прошлого из своих воспоминаний, проверяя фактическую информацию).

В четвёртой главе описываются те ошибки, которым подвержены профессиональные психологи: чаще всего, сторонники психоанализа. Опираясь на порочный круг, в котором любые свидетельства могут быть истолкованы в пользу их теории, а сама теория заставляет их отбирать свидетельства нужным образом, психоаналитики часто приходят к неверным выводам. Отсутствует эмпирическое подтверждение теории о том, что бессознательное подавляет травматический опыт: для большинства проблемой оказывается этот опыт забыть. Прекрасный пример с пережившими Холокост: если кому и забывать, то им. Но они всё помнят.

Пятая глава посвящена тому, как ошибочные убеждения относительно виновности подозреваемых препятствуют осуществлению правосудия: полицейским и прокурорам часто сложно признать, что из-за их ошибочного решения невиновный человек отсидел 20 лет в тюрьме. «Значит, он всё равно в чём-то виновен!». В некоторых случаях жертва ошибочно обвинённого в убийстве человека оказывалась живой – какие ещё доказательства невиновности нужны? Но самооправдание сильнее.

В шестой главе описывается то, как самооправдание рушит супружеские отношения. Ключевым оказывается неумение разделять ошибку и человека: я совершил ошибку под давлением обстоятельств, а моя жена – потому что она плохая.

В седьмой главе рассматриваются конфликты, в которых виновная сторона неочевидна участникам из-за сложности конфликта (родители жены и муж решают, жить или умереть ставшей овощем женщине) или за давностью лет (мусульмане против христиан). Ответный удар в таких конфликтах всегда больше нанесённого (в полном согласии с теорией Канемана и Тверски): разворачивается порочный круг конфликта.

В восьмой главе приводится общий способ решения проблемы самооправдания: извиниться. Признать свои ошибки честно и открыто. Обычно вас за это станут только больше уважать: почему же так мало людей тогда признаётся в ошибках? Прежде всего, мы порой даже не замечаем, что совершили ошибку (бессознательное самооправдание включается раньше). Но, кроме того, многие из нас живут в культурах, где ошибка автоматически делает тебя идиотом: Аронсон и Тэврис пишут про американскую культуру, но, боюсь, их выводы слишком хорошо ложатся на опыт жизни в культуре русской. Противоположный пример являют собой Азия – Китай и Япония – где школьников учат не бояться ошибок, а их заслуги связывают целиком со старанием в учёбе, но не с внутренними способностями.

Умная, живо написанная профессиональными учёными книга полностью окупает время, потраченное на её чтение. И мне приятно закончить мои записи определением научного метода, данным в книге. Научный метод – способ защиты от высокомерия эксперта. Едва ли можно сказать точнее.