Больше рецензий

6 сентября 2021 г. 18:03

337

3 Великий хорезмиец глазами советского журналиста-международника

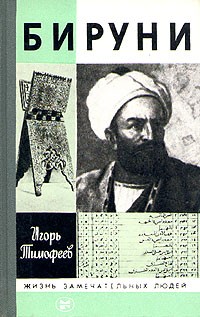

РецензияТимофеев И.В. Бируни. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 304 с., ил. — (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 14 (671)).

Игорь Владимирович Тимофеев (1945—2004), автор изданной в серии ЖЗЛ биографии Бируни, был представлен в аннотации как «молодой советский литератор и историк» (с. 4). Здесь уникальное, чисто советское представление о молодости: легко подсчитать, что в год издания книги «молодому литератору» стукнул уже 41 год. Историком он не был ни в малой степени, зато успел поработать журналистом за границей (корреспондент газеты "Комсомольская правда" на Ближнем Востоке), после чего служил научным редактором в издательстве "Прогресс". Такая биография была, конечно, прекрасной базой для продвижения в печать собственных опусов. В 1983 г. в дружественном издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет книга Тимофеева «Ибн Баттута», о знаменитом путешественнике XIV века. Говорят, что это невыносимо скучное чтение, но первый блин и должен быть комом. Три года спустя появилась вторая книга Тимофеева, на сей раз — о величайшем учёном-энциклопедисте средневекового исламского мира.

Абу́ Рейха́н Мухамме́д ибн Ахме́д аль-Бируни́ (973—1048) родился в хорезмийском городе Кят, который существует и поныне. При большевиках, перекроивших Среднюю Азию, Кят достался Узбекистану и в 1957 г. был переименован в Бируни. Фигура знаменитого хорезмийца стала популярной в СССР, его основные труды удостоились публикации в переводах на русский язык; одни только «Избранные произведения» составили семь томов, плюс ряд отдельных изданий. Наличие такого корпуса текстов существенно облегчает работу биографа: Бируни упоминает о себе и людях из своего окружения нередко. Однако всё это — лишь малые островки в море неизвестного. В основном биография Бируни состоит из загадок.

Такая ситуация для выдающихся людей далёкого прошлого типична. Авторы их квази-биографий выходят из положения, используя три традиционных приёма: 1) подмена рассказа о герое рассказом о его эпохе; 2) домыслы; 3) беллетризация, откровенный художественный вымысел. Тимофеев использует все три возможности (ссылок на источники, конечно, не ждите). Политической истории слишком много, главный герой временами совсем исчезает из повествования; на с. 111-118 и 236-242 он даже не упоминается ни разу, и многое здесь можно было бы сократить. С домыслами Тимофеев довольно осторожен: пересказывает предположения предшественников, когда без этого нельзя обойтись. Зато к беллетризации он прибегает очень охотно: страницы обычного научно-популярного текста чередуются в его книге со страницами, достойными исторической повести.

Хорезмшаха мучила бессонница. Каждую ночь он поднимался задолго до третьей стражи и, прижавшись подбородком к решётке окна, тревожно вглядывался в небо, серебрившееся, как сасанидская чаша.

И вздрагивал.

Багровым зрачком, пугающим своей неподвижностью среди непрекращающегося перемига звёзд, глядел в высоты Маррих.

(с. 10-11)

Совсем даже и неплохо, если устранить опечатку в последней строке (надо «глядел с высоты», ибо «Маррих» - арабское название планеты Марс). Вот только я не понимаю, зачем мне знать, мучила или не мучила хорезмшаха бессонница...

Впрочем, другие беллетризованные фрагменты более уместны. Жаль только, что автор злоупотребляет, ради местного колорита, восточной лексикой: «наполнились глухим ропотом висаки тюркской гвардии…» (с.72). Почему не сказать «палатки»? Или «шатры»? В конце книги две страницы текста занимает «Словарь малоизвестных слов и названий», но туда не налазишься, да и составлен он весьма небрежно: разъясняется в лучшем случае половина из употреблённых в тексте восточных словечек.

В основном тексте тоже есть приметы авторской небрежности; если их фиксировать, то мы окажемся в удивительном мире. Колёса хорезмийской арбы здесь в полтора человеческих роста (с. 40). Христиане, иудеи и язычники продают своих идолов у стен бухарской мечети (с. 45). Двоюродный брат хорезмшаха, сидя на корточках у арыка, измеряет глубину дна (с. 46). Харун ар-Рашид основывает в Багдаде Дом мудрости (с. 54), опережая своего сына аль-Мамуна (видимо, возревновав к его будущим заслугам перед наукой); мнимое событие ещё и перенесено, из-за глупейшей опечатки, в XIII век. Вода в реке даёт усадку (с. 60). Кобры любознательны (с. 105). Султан Махмуд Газневи и его сестра желтолицые (с. 154, 157). Стража хорезмшаха вооружена фэнтезийным оружием, «тяжёлыми зубчатыми булавами» (с. 170-171). У зинданов есть подвалы (с. 189). На севере существует «богатое государство пермяков Биармия» (с. 205). В походе учёных везут «в люльках, привешенных к верблюжьим бокам» (с. 217). Вельможи на пиру опускают бороды в кубки (с. 285).

В общем, мне хотелось бы, чтобы глупостей было чуть меньше. Но самое больное место книги — не в частных ошибках и просчётах автора. Книга рассказывает об учёном; главное в жизни учёного – его исследования; но Бируни, этот универсальный гений, в математике и астрономии ставил и решал столь сложные задачи, что рассказать о них вкратце попросту невозможно. Особенно трудно будет в случае отказа от пояснительных чертежей. И ведь автору надо сперва самому разобраться во всех сложных вопросах, чтобы квалифицированно рассказать о них читателю. А Тимофеев – отнюдь не историк науки… Можно, конечно, имитировать знание и сыпать терминами («длина градуса меридиана», «линейная длина дуги меридиана», «меридианные высоты звёзд» и т.д.), но проницательный читатель всё равно догадается, что автор, как говорится, ни в зуб ногой, и попросту у кого-то списывал, в смысл не вникая.

Когда автор не вполне владеет темой, шедевра ждать не приходится. Его и не вышло. Троечка.