Больше рецензий

19 октября 2014 г. 14:16

1K

4

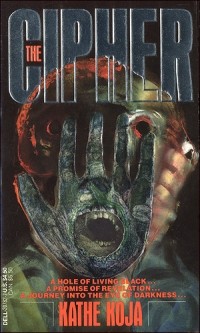

РецензияСюжет Лиготти, картинка Кроненберга, текст инфантильного воннаби-плохиша — для тру-плохиша чересчур ироничный, но достаточно грязный, чтобы держать жертву в положении «не бейте, лучше обоссыте» — и кто же это написал, а? — судя по обложке, вот кто. Ах, Катюша, Кэти, позвольте вашу ручку — а впрочем, не ею ли вы в 91-ом так сдавили яйца всей хоррор-тусовочке, что пришлось вас стукнуть «Локусом», чтобы вколоть премию Брэма Стокера? Посему отставить руку, я вам просто кланяюсь.

«The Cipher» — роман с дурной репутацией и дурацкой аннотацией; есть в нем он, она и злокачественная дырка-в-полу — плюс все метафоры, которые можно ожидать в таком окружении. Боди-хоррор, но вместо восторженной брезгливости перед телесным вообще — кокетливое вопрошание собственного тельца: ты-то не станешь такое выкидывать, в смысле, мы же друг друга всю жизнь знаем? То есть как «знаем»: можно не помнить названия черепных нервов, но быть уверенным, с какой стороны там устройство ввода, а с какой — процессор, и доверие к оболочке — это именно знание того, что галлюцинирует не глаз, и что Карлосу может сниться рука, но руке Карлоса точно ничего не снится. Собственно «телесный ужас» в «Шифре» и начинается с гордого признания того, что, хм, детка, мой микрокосм не такой уж и микро! Это история о своего рода секте, в которой демонстрация стигмат и плавление металлоконструкций наложением рук — обычное дело, а главный аттракцион — портал, ведущий в страну (только посмотрите на парня, который оттуда вернулся!), текущую явно не молоком и медом.

Жанр, конечно, требует провокаций, но спустя годы можно было бы предъявить писательнице (которая впоследствии перевоспиталась и ушла от трансгрессивного хоррора в нишу YA), что телоцентричность не обязана рассыпаться сценками а-ля «Живая мертвечина» — а в «Шифре» есть и незадачливый доктор, в ответ на «здесь болит?» получающий струю гноя в лицо, и рука, которая гуляет сама по себе. Сейчас, когда корифеи обходятся без эстетики би-муви — и обходятся малой формой, что тоже важно, — на фоне созвучных «Imago Sequence» Баррона и «The Bungalow House» Лиготти предвосхитивший их «The Cipher» выглядит восьмидесятническим трэшачком, который, тем не менее, не стыдно любить, ведь он такой gross, такой bizarre... У меня нет претензий к методу: во-первых, в годы выхода романа массмаркет просто не переварил бы его в другой оболочке, — час, прости господи, лингвистической фантастики и метафизического хоррора на тот момент еще не пробил. Во-вторых, как неоднократно вспоминали те, кому удалось вырваться из объятий деструктивных культов: «everything’s Ultimate... if you take a shit, it’s Ultimate» — и Кэйт Койя (не знаю, как правильно — Коджа? гугл, наверное, ближе всех к сути вещей с вариантом «Коха», гг) охотно пользуется этой формулой для своей уютной секты. Отличный экспириенс, очень важный для жанра роман, — но все же надеюсь, что оставшиеся книги моего хэллоуинского марафона будут со мной понэжнэе.