Больше рецензий

9 апреля 2018 г. 09:58

710

3 "Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь..."

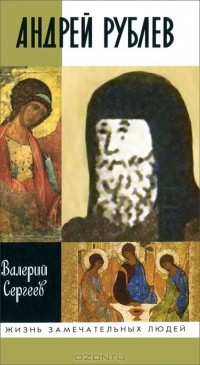

РецензияВ 1267 году митрополит Кирилл, первым управлявший русской церковью при ордынском иге, добился у хана особых охранных привилегий для целого ряда «церковных людей», и среди них для «церковных мастеров». Церкви становятся своеобразными островками спокойствия в океане захватнических набегов Орды, междоусобной войны русских князей, а также мора и чумы. Словно понимая, что нельзя забирать у жертвы абсолютно все, захватчики, по необъяснимой причине, предпочли оставить русскому народу возможность верить, а русской церкви — возможность укреплять эту веру. И это было тем более странно, что с самими правителями татары не церемонились. Наоборот, у них существовал обычай — начальники завоеванных земель должны совершить, как подданные, поклонение хану, а перед этим исполнить языческий обряд. Жрецы-«волхвы», по определению летописца, должны были провести человека между огней, заставить поклониться «огню и кусту» и лишь потом допускались до царя. Тогдашнему русскому человеку возвращение к обычаям язычества представлялось большим унижением, шагом назад, к пройденному, преодоленному. А церкви не трогали. Западники даже предлагали помощь в росписи храмов. До появления мастеров уровня Рублева, церковная роспись представляла из себя странное искусство изображения пигмееобразных существ с нитеобразными конечностями, должными воплощать собой высшую сферу, которой поклонялся и верил покоренный и забитый русский народ. Но в эпоху, когда вокруг правила смерть, люди не задумывались над внешним обликом Господа, изображаемого на иконостасах церквей. И кто знает, может быть, под впечатлением всеобщего торжества смерти, Рублев принял решение «умереть для мира», стать монахом… А, между тем Сергий Радонежский вел строительство Троицкого собора, этого своеобразного Ноевого Ковчега, должного стать обителью венца творения Андрея Рублева — его иконы «Троица». Именно Троицкий Собор и икона «Троица» - стали символом объединения Руси. Рублев изобразил троичность не только, как геометрический закон построения вселенной, но и как идеальное выражение замкнутой двойной связью любви, и любви разомкнутой, включающей в себя все мироздание. Три ангела собраны в треугольник, а треугольник вписан в восьмигранник — символ вечности и все это объединено в круге. Сколько трудов было положено в этот бриллиант творения. В то время иконопись велась исключительно натуральными, природными средствами. Отстоянную, мягкую воду вливает Рублев в чистый деревянный сосуд большого размера. В ином сосуде растертый в пух, белый как снег мел. Отдельно процеженный раствор рыбьего клея, чистого, приготовленного из пузырей осетровых рыб. Все это смешивается, перемешивается долго и тщательно в своих мерах и отношениях. Для будущей работы это необходимо запомнить, а лучше записать: так творится основание для живописи, по-гречески сказать «левкас», а по-русски — белый, светлый. Ученик уже знает: нет лучше как клеить золото чесноком. Натер густо нужное место и наноси золотой листик, а иные рядом, чтобы слегка заходили друг на друга краями, другой, третий, так, чтобы сверкало, светило ровным золотым светом. Все растворено водой, но поскольку письмо не стенное, а иконное, в воду добавлено в меру связующее, а какое — смотря по краскам и па вкусу мастеров, кто., как и что будет писать. Бывает яичный желток, но не всегда и не очень часто. Он больше применим для различных охр. Для прозрачности живописи творят на вишневой камеди — золотистой смоле, что выступает летом обильно на старых вишнях. Для плотного и твердого мазка — осетровый клей. Говорят, греки и сербы пишут даже на ладане — душистых смолах древес ливанских. Так и проходят будни художника-иконописца. Интересно только одно, сам ли он принимал решение о композиции рисунка, или ему давались указания настоятелями? Ведь не мало важно, какое место на иконостасе занимает тот, или иной библейский персонаж по отношению к фигуре Иисуса. И кто решал, как должен выглядеть сам Иисус. Какую краску положить первым слоем и какой охрой его покрыть: желтой, коричневой, или розоватой. Именно от того, как их положить, зависеть будет выражение лица — резкие острые мазки ила мягкая гладкая плавь, внутреннее потрясение или созерцательный покой. Творчество Рублева было связано с особым движением, которое носило название «исихазм» — молчальничество. Одной из целей «исихии» — безмолвия было достижение внутренней тишины, гармонии, цельности душевных и телесных состояний, «умное восхождение» от чувственных впечатлений к «невещественному свету». «Мистические течения, охватившие Византию, южных славян и в умеренной форме Россию, ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, проповедовали возможность индивидуального общения с богом созерцательной жизни… И это относится прежде всего к учению исихастов. В Рублеве видим мы не просто созерцателя-исихаста, но исихаста-художника, который через «великое тщание о постничестве и иноческом жительстве» сумел «ум и мысль возносити к невещественному… чувственное же око возводити к написанным образам…». День пострига Рублева пришелся на 4 июля, на день Андрея Критского. Считалось, что инок должен быть внутренне связан со «своим» святым, подражать его подвигам и личным качествам. Первый — поэт, творец одного из самых поразительных по силе произведений средневековой лирики — «Великого Канона». Второй — художник, восславивший чистоту и красоту преображений человеческой души… Рублев, безусловно, читал житие своего тезоименита, службу ему, славянские переводы собственных творений Андрея Критского, видел и сам писал его изображения — иконные и настенные. В переводе с греческого имя Андрей значит «мужественный». После принятия пострига — у Андрея Рублева вырабатывается свой особый стиль иконописи. Он охотно прибегает к голубым пробелам, он пользуется цветом с таким безупречным чутьем, что оставляет далеко за собой всех современников. В его иконах краска уподобляется драгоценному эмалевому сплаву. Иконы праздничного ряда, которые можно приписать Рублеву, овеяны настроением особой мягкости…». Именно по этим признакам Андрею приписывается семь произведений. Остальные написаны русским художником (или художниками) старшего поколения. Рублевскими считаются: «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим» и «Преображение»… Отдельной главой творчества Рублева является изображение им Страшного Суда. «Души праведных в руце Божией» - такие слова самолично вывел Андрей в качестве подписи к картине суда. Опять возникает вопрос — это было совместное, либо только его, Рублева, видение картины, от которой, быть может, зависит видение картины всего мира? Геометрическое построение своих картин Рублев выдерживает и при росписях огромных внутренних пространств собора. Так, в самом конце свода, в арке, ведущей в подкупольное пространство, он напишет «зверей царств» из «видения» пророка Даниила. Мастерски вписаны в круг движущиеся друг за другом символические звери. Вот низко опустивший голову, будто высматривающий затерянный след медведь. Рублев делает четкую надпись внутри круга над зверем — царство «Вавилонское». Появляется надпись над крылатым львом — «Римское». Царство «Македонское» олицетворяет крылатая пантера. И наконец, четвертый зверь, странный, ужасный, многорогий, взглядом свирепый, все пожирающий и попирающий себе под ноги зверь «Антихристов». У всех зверей, кроме последнего, с его мертвым, тяжким взглядом, отсутствуют черты хищной свирепости. Подвижные их силуэты так вписаны в круг, что создается видимость замкнутого быстрого движения. Звери как бы усердно догоняют друг друга, торопятся пройти свой земной круг, чтобы уступить место вечному царству добра и справедливости. Высказывалось мнение о том, что взгляды Рублева на историю нашли отражение в традиционной композиции «Звери царств», где под образом льва он подразумевал будто бы не только «римское царство» вообще, но Литву с господствовавшим там римско-католическим вероисповеданием. Крылатый барс («Царство Македонское») олицетворяет у него Тевтонский орден, а медведь («Вавилонское царство») символизирует Московское княжество и, наконец, страшный хищный зверь — «Антихристово царство» связывается Рублевым с властью Орды. Но никто, кроме самого художника, не может знать наверняка, что он имел ввиду… Строгий порядок должен быть во всем — в мире, в церкви и в душе человека. И, соблюдая, о может и устанавливая порядок, Рублев ниже располагает «деисусный чин». «Деисус» по-гречески значит «моление», «молитва». Слово «чин» употреблялось в Древней Руси в значении «определенный порядок». Средник ряда — изображение Христа. Слева и справа от него в строгом порядке святые: Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы и первыми из них Петр и Павел. Далее следовали иконы святителей (святых епископов) и мучеников. Если пророческий и праздничный ряды обозначали прошлое, деисус во временном измерении, строго говоря, изображал настоящее, которое постоянно обращено к будущему. А еще с именем Андрея Рублева связан принципиально новый этап в развитии русского иконостаса — становление так называемого «высокого иконостаса»…

В те времена именно учение о Троице подвергалось усиленным нападкам со стороны распространявшейся тогда ереси антитринитариев, так называемых «жидовствующих». Но Андрей знал, что «да воззрением на святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего...» и воплощал этот своебразный канон-утверждение Сергия Радонежского в своих работах. Троица -это три источника света, но свет один. Возможно, именно поэтому Андреем заинтересовались уже после его смерти агиографы — те, кто занимались переделкой и написанием жизней русских святых. Например, афонский монах Пахомий написал несколько редакций (вариантов) жизни Сергия и Никона Радонежских. Но сколько бы ни было подобных редакций жизни Андрея Рублева, ничто и никто не сможет заслонить от нас тот божественный свет, который ему удалось пролить на все свои картины. Именно благодаря этому свету иконы сами превращаются в своеобразный левкас, на котором отчетливо видна вся нравственная суть совершенного мироздания.