Больше рецензий

5 ноября 2011 г. 15:37

1K

5

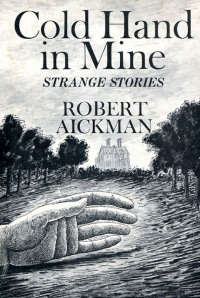

РецензияAnd whatever happens, if you do hear, don’t look.

«The Real Road to the Church»

Мне близки обе манеры повествования, характерные для литературы сверхъестественного: и рассказ, в котором автор покровительствует читателю, подталкивая к мистическому, но зато единственному объяснению происходящего — такой себе детектив, приспособленный для нужд хоррора; и тот, в котором двусмысленности, маневры и целые выпадающие куски текста оставляют место для толкований. (Хотя собственное уникальное прочтение туманной истории — это любопытнее, чем могильщик, который в конце говорит «лопата»). Но печальная увечность многих представителей спекулятивной литературы в том, что они оставляют сумасшествие (ненадежность, неосведомленность) героя единственной альтернативой сверхъестественному толкованию. Остается только порадоваться, что у Роберта Эйкмана, которого я готова была полюбить заочно из-за одних только многообещающих ссылок, все по-другому.

Во-первых, мой любимый мотив попадания героя в недружелюбную туземную среду. Это магистральный сюжет сборника, хоть и представлен с вариациями. Так, в "The Swords" герою предлагается поучаствовать в причудливом шоу, смысла которого он не понимает. В "The Real Road to the Church" недомолвки, заговорщицкий тон местных жителей и языковой барьер готовят почву для участия героини в некоем важном ритуале. Наконец, молчание даже самых близких людей вынуждает героев искать ("The Same Dog") и не находить ("The Clock Watcher") собственные теории для объяснения странных событий.

Во-вторых, возникающие картины отсылают практически к экспрессионизму: ощущение предопределенности шага, после которого под ногами не окажется почвы — и который так и не наступает, столкновение почти каждого протагониста с неким сомнительным проводником, разматывание сюжета, прерывающееся противоестественным для развлекательной литературы образом. Но не просто «рукопись на этом всё», а, как в "Pages from a Young Girl’s Journal": «Сомневаюсь, что мне стоит писать об этом еще. Вряд ли мне есть что сказать». Усталость, горе или вытеснение, одолевающие рассказчика под конец, делают открытые финалы Эйкмана потрясающе органичными, а вызванное ими «wtf?» восхищенным, а не разочарованным. Далее подобие спойлера. Взять рассказ "The Hospice": корни сюжета тянутся к Амброзу Бирсу, среди современников он возникает снова и снова — например, у Оутс (см. её «Железнодорожный переезд»), отзываются в поп-культуре фильмами типа "Dead End". Их подобие даже не в том, каким образом герои въезжают в тоннель со светом в конце, а в том, что они в это (хаха) не въезжают. Но «Хоспис» представляется мне особенным, потому что в нем — апофеоз чужеродного окружения; чувства, что все взгляды обращены к тебе, и в то же время выражают полное пренебрежение.

Жаль только, что после такого экспириенса придется с трудом возвращаться к стереотипам speculative fiction. Да: меня легко впечатлить в рамках рассказанной истории, и все же ее отпечаток зачастую так и остается книжным, никак не проявляя себя в жизни. Но сейчас я почти уверена, что вид остановившихся часов, бродячих цирков, чрезмерно высоких людей (привет, Голландец Михель!) и длинных заборов... Впрочем, сомневаюсь, что мне стоит писать об этом еще. Вряд ли мне есть что сказать.

Ветка комментариев

Благодарю. Надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время, я давно издалека наблюдала за Р.Э. до того как причаститься, и спрос явно растет. Культовость повышается)

Закажу, пожалуй, два недостающих тома с депозитори.